宅地建物取引士試験直前期に、やるべきことの確認

それは、今のご自分の、宅地建物取引士受験の学習進捗状況が、敵たる宅建士試験本番の問題をいくつ撃破できるかということ予想して、足らないところは付け焼刃でもいいから早急に強化することです。

本番の試験では、通常35問は正解しなければ合格基準ラインに乗りませんから、この直前期に今の実力を少しでもアップさせて、本番で取れる問題は取りこぼさないようにすることが肝心になってきます。

ご不安でしょうけども、今まで過去問をやって正解していたところは、きっと大丈夫です。

同じ問題が出たら正解するはずなのです!

宅建士試験と言うお城を攻略しましょう!

すこし冷たい言い方になりますが、この85%の人は、あと少しこの時期に頑張ってふわっとした曖昧な記憶を「しっかり覚えた状態」にしてこなかったから攻略できなかったのだと思います。

宅建試験は、確かに広範囲の法令から出題されますし、何問かはテキストに書いていないような受験者に「得点させない問題」も出てきます。

しかし、大部分の問題は、テキストや過去問に書いてあったことを覚えてさえいれば正解できる、もしくは、4肢を2肢に絞り込める問題になっているはずです。

この試験を「攻城戦」に例えるなら、個人的見解ですが、

この敵たるお城は、サイドや裏門の守りも一見強そうに見えますが、ある程度の学習と記憶という武器があれば、攻略はそう難しいことではないと思います。

もう、本番の試験まで、少ししか時間がないなら、ご自身の脳ミソを短期記憶バージョンにして、テキストや資料の場面場面を焼き付けてしまいましょう。

「ドラえもん」で言うところの「暗記パン」状態です。

お城の裏門を攻めて、サイドの石垣を越え侵入し、城兵を蹴散らし、二の丸・三の丸を落として、正門を裏から攻めて開門させて、天守を落とし、あなたはきっと入城できるはずです!

宅地建物取引士試験|試験内容のおさらい

問題は、全部で50問、4肢択一、13:00から2時間の試験時間。

試験科目は、

- 権利関係

- 宅建業法

- 法令上の制限

- 税・鑑定

- 免除科目

となっています。

宅地建物取引士試験|科目ごとにみる攻略法

苦手でも、単純に覚えれば得点できるものは結構あります。といいますか、そこを100%押さえられたら「民法」をゼロ点でも合格できると思います。

今まで勉強してきて、ふわっとした曖昧な記憶をこの直前期に固めてしまいましょう。

「苦手なところも、私は正解して一点をもぎ取る」の精神です。

合格基準ラインは35点が目安ですが、年によって問題の難易度と受験者の得点を勘案して、35点から上下することがあります。

ボーダーラインと思われる受験者にとっては重大な関心事です。出来ましたらこのラインを超えるようにして、38点に持っていきたいところですね。

権利関係を除いて、30点を取れたらずいぶん楽な戦いになる|宅建士試験

その民法のうち、得点しやすいのは、総則と相続で、難しく感じるのは、物権と債権です。

権利関係を除く、私が上で今言ったものを足していくと、

過去問題は資格試験にとって最重要になります!ほぼ同じような問題もあります。ということは出る確率が大きいということですから、それらを直前期にもう一度やっつけるのも、良いと思います!

得点率が低い科目は、単純にやり込みが足らず記憶が曖昧だから

区分所有法や都市計画法、建築基準法は、確かに配点が少ない割に学習量が多くコスパが悪いと感じられますが、出る範囲は分かっていますのでやったら得点できますし、

量が多いと言っても、テキストをじっくり読み込みするにしても、どうでしょう、1項目あたり、1~2時間もあれば、行けるような気がします。

他の科目・項目で、もう大丈夫そうなものは、時間が合ったら、さらっとおさらい程度にしておくと思います。

で、やり方は、単純ですが、

短期の記憶ですから、テストの本番まで持ってくれればいいからと、脳にこびりつかせるようにします。

9項目ありますね。

この9項目を暗記パンを食べるように、テキストの声出し・書き取り付きの読み込みと、その他の科目は、直近の過去問で間違っているところのみをやっつけます。

宅建業法は、もう、やり込んでおられる前提で書いていますが、今からだと、やはり、過去問で、間違ったところだけを復習するのが効果的だと思います。

権利関係の甲・乙・丙の3人が出てきて「あーだ、こーだ」する物権・債権・借地借家法は、過去問のよく出たところを、ここはもう丸暗記で対処します。

統計は、そのデータを紙に書き写して、テストの本番のほんとの直前に「目に焼き付ける」ことで対応しました。

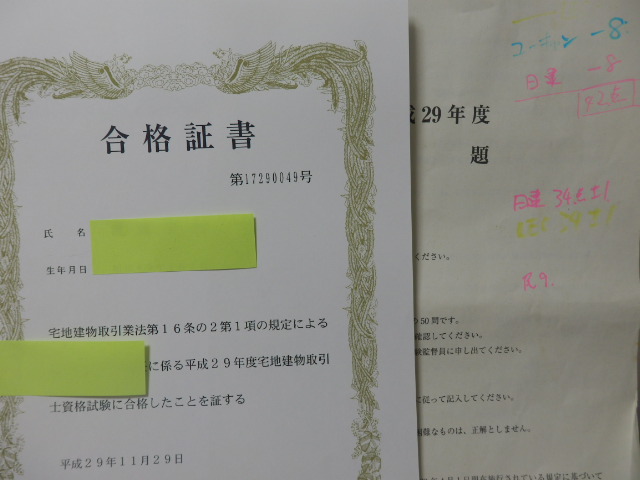

参考 私の宅地建物取引士受験時の得点

ちなみに私は、平成29年度の宅建士資格試験に合格したのですが、

私の年は、権利関係の次に「法令上の制限」がきました。以下の順番で、

ですので、権利関係を除くと33点、権利関係をいれると計42点になっています。

私は、権利関係は7割を切ってしまっていますが、他でカバーしています。

欲を言えば、権利関係の特別法が4つ中3つ正解なら、権利関係で正解が10問となり、7割になったんですけど、合格していますので良しとしています。

本番での注意点

一問解いてマークするの繰り返しは、思わぬミスをしやすいのでやらないのがいいです。

問題用紙の自分の決めたところに、正解だろうと思う番号を大きく書いていって、一つの科目が終わればマークするもよし、50問全部解いてからマークしてもよいと思います。

ある程度、ご自分であとでわかるように書いて行かないと、自己採点があいまいになって、合格発表まで、モヤモヤが続くのは精神上よろしくないですよ。

本番中、問題を読んだら、問題肢の「誤っているものに」の付近に鉛筆で大きく✕を、「正しいものに」の付近に鉛筆で大きく〇を、必ず解く前に打っておくことは結構重要です。

自分で、本番用のルールを決めておくのです。

宅建士資格試験は、時間が足らないということはないと思います。

そのまま、免除科目を終わらせて、これで、50問中25問が済みます。

ここらあたりは、ほぼ、サクサクッと解いてしまいましょう。

残りの半分の問題では、権利関係以外をやります。

できれば、ここまでで=権利関係以外で、一回見直しして区切りをつけて、権利関係とは切り離して考えます。

余談ですが、試験当日は、あなたより勉強のできそうな雰囲気の人が多々見られます。

とりわけ、スーツ姿の不動産業界関係かな?と思わせる人も、受験しに来ています。

でも、大丈夫です。

甚だ私見ですが、不動産業界の人は忙しいからか業界にいる慢心なのか、勉強時間が足らない人が多いような気がします。

昔知り合いだった不動産屋さんがそうでした。何年も試験は受けていました。

しかも、宅建士試験は、他の受験者の得点が合格基準ラインを上下させるとはいえ、あなたの敵は、問題そのものですし。

もし、忙しくて勉強時間が割けない、時間管理が難しい状況でしたら、お金はかかってしまいますが、資格予備校に参加するのも全然アリです。

通学が出来ない環境なら、WEB講義を自宅で受けられる講座を持っている資格学校はたくさんありますし。

長い長い人生の中で、資格の勉強は僅かな期間ですが、その後の生き方を変える切符です。

ご自分の努力が得点に結びつくようにがんばってくださいね!![]()