社労士試験対策 法令理解の基礎としての「目的条文」

今回は「外堀を埋める戦法第三弾」として、目的条文をあげていきたいと思います。

目的条文というのは、いろんな数ある法律の頭の部分、第1条、場合によっては3条くらいまでの条文のことですね。

試験に出る法律を学習する上で、土台・基礎として法律の頭の部分を把握するのことはとても重要になってきます。それに、ここからの出題ありますので、社労士受験者は必ず入る入口になります。

だいたい30個ほどの法律の頭の部分を覚えなくてはなりません。

一言一句覚えるのはそりゃ不可能に近いのでキーワードを覚えていくことになりますね。

私見ですが、社労士試験全体の総量を「10」としたら、この目的条文を覚えることは「0.5前後」の割合くらいではないでしょうか。

年によっては全科目を通じて、目的条文そのものは、ほぼ出ないこともありますし、たくさん出されることもあります。

目的条文を正解するということは、その語句を知っているか知らないかという単純な話ですので、これも早めに、着手しておいて損はありません。

社労士試験の目的条文 過去の出題を例にして

過去問を見ていけばわかると思いますが、目的条文が直接そのまま、本番の問題になることもけっこうあります。

平成27年の選択式の社一では、A~Eの5個において、A~Dの4個が1条からの出題、Eが2条からという問題がありました。

Aが社労士法、Bが児童手当法、C・Dが介護保険法、Eが高齢者医療確保法からです。

なぜなら、用語や法律の言い回しが、よく似ているところを「あえて」出題してくるからです。

たしかに、ユーチューブで解説されていた予備校の講師の人で、目的条文だけでなく、初めて出題されて初めて目に触れた条文でもその前後をよく見て、日本語としてのつながりを考えたら解答できる!と仰る先生もおられます。

しかし、その先生の話は、社労士試験の基礎をこなして応用もやってきて、なおかつ、初見の場合どうするのかというテクニカルな対応策をお話になっているのであって、

たとえば、この平成27年の高齢者医療確保法の2条に関する問題ですが、

国民は「 E 」に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に分担するものとする。

で、この「E」に入るものを、語群20個から、選ぶわけなんです。

語群には、「~~の精神」4つと、「~~の理念」4つの肢が、計8個もあります。

この精神と理念の2つでの答えは、、、言ってしまうと「~~の理念」になるのですが、つぎに、

国民の共同連帯の理念

国民の相互扶助の理念

自己管理と世代間扶養の理念

のこの4つから選ぶわけですね。

ここで私がお伝えしたいのは、法律の条文の性格も早めに知っておいたほうがいいことです。

で、この4つの中の答えは、「国民の共同連帯の理念」になるのですが、

普通の書物の常識だと、言葉の重複をなるべく避けて読みやすくするのが大切になってきますよね。

法律の条文は、なるべく、後々で解釈の違いが生じないように言葉を繰り返すところがあります。後付けの括弧書きも大好きです。括弧の中にまた括弧をしてたりもしますw

この条文の「国民は、国民の共同連帯・・・」というところだけでも、今まで法律に触れていなくて、かつ、本好きな人は「この文章はおかしいぞ!国民に国民と重ねている!」と判断して、初めに除外してしまうかもしれませんね。

読み込んでいて知っていればイージー問題、知らなかったらとても難解に感じるのではないでしょうか。

これ、選択式での出題でしたので「5問中3問は、足切り回避のために正解しなくては」なりません。選択式では、1点がとても重いのです。

社労士試験|目的条文を覚える法律はどんなものでいくつあるのか

それは、メインの主要法令と、労一科目と社一科目の法規となります。

来年、社労士試験をお考えの人でまだ着手していない人にはピンとこないかもしれませんが、あげていきますと、

最低賃金法、賃金支払い確保法、中小企業退職金共済法、労働施策総合推進法、職業安定法

労働者派遣法、青少年雇用促進法、高年齢者雇用促進法、障害者雇用促進法

男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム有期雇用労働法

次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法

このように羅列しますと、実にたくさんありますねw

しかし、先々には、これらの法律の中身の内容に入らなければなりません。

おそろしい話です。

その前に、この目的条文を把握しておくことは、のちのちとても有効になってきます。

社労士試験|目的条文の仕組みと押さえる語句とは

条文には、一応、基本の形があります。

- 主語:誰が、国が、国民が、社会的変化によって、

- 手段:~~により、

- 効果:~を通じて、~もって、

- 目的:~目的とする

やり込んでいけば、意識しないでも、その構成は分かってくると思います。

社労士試験の範囲の法律には、同じような言葉を、この法律ではコレを使い、あの法律ではアレを使う、ということがありますので初めのうちは戸惑いますが、とにかく覚え込むしかありません。

例えば、

1.「福祉の向上」or「福祉の増進」です。

私は「30日で完成 社労士語呂合わせ TAC出版 澤田省吾著」という本を、中古で買っていました。その本の一番最後に、この2つの言葉の分け方が載ってあったのです。

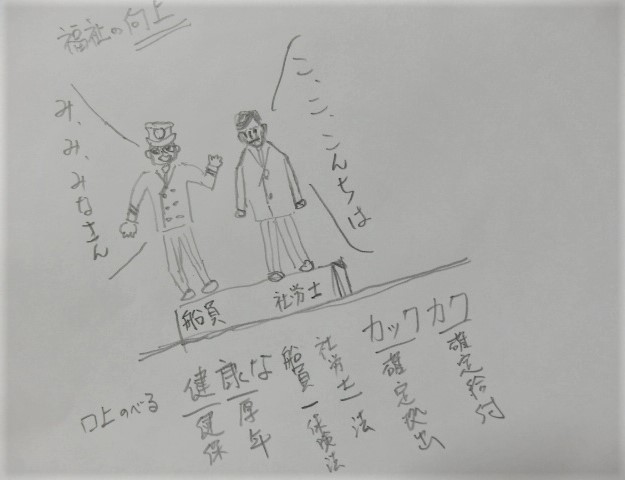

私がそれを引用し、アレンジしたゴロ合わせは、

向上、健康保険、厚生年金、船員保険、社労士法、確定拠出年金法、確定給付企業年金法 です。

福祉の向上 ゴロ合わせ

そして、増進の方はと言えば、

労災、雇用、育児介、短時間、派遣、中小企業、高年齢雇用、高年齢医療、介護保、青少年です。

私なりにアレンジしています。意味は通じないですが、もうこれは勢いですw

2、「少子高齢化」「少子化」「高齢化」の違い

この言葉たちは、条文の頭の方での、社会的変化ってやつの部分で使われます。

これも、まあ、個人的にはどのように言葉を使い分けようと正直どうでもいい話wなのですが、仕方がないですね。把握しておきましょう!

- 少子高齢化:労働施策総合、パートタイム、確定拠出、確定給付、

- 少子化:次世代育成、

- 高齢化:健康保険法2条、

になります。

実際この辺の言葉選びが問題として、出題者側に狙われて試験に出るのかと言われると、ちょっとわかりませんが、まぁ把握しておいても損はないと思います。

「社労士Vの8月号、重要項目横断整理」の中の動画配信の中で、クレアール予備校の斉藤先生の話の中でも、この言葉選びについて触れておられました。

社労士Vは、各予備校の先生がその月の特集で動画配信されているのに、値段は1250円くらいですから、とてもリーズナブルですよ。

社労士試験|目的条文番外編 日本国憲法

日本の法律の親玉。ゼウスです。

この法律から、いろんな法律が生まれています。

そして、憲法の内容と違う法律は、違憲となってその部分は無効になってしまいます。

ちなみに、行政書士試験ではこの憲法の問題はたくさんありますが、社労士試験では憲法科目はありません。

上で書いた「小冊子」で、著者が憲法の中から抜き出している条文をあげていきますと、

第14条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

これは、労働基準法3条の、

使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、~~~差別的取り扱いをしてなならない。

に似ています。しかし、重要なのは「性別」は労基法3条では、ないのです。

第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

②国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

社会保障の各法律の源泉といいますが、根拠のところですね。

第27条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

②賃金、就業時間、休息そのたの勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

労基法以下の法律の根拠になります。ここはあくまで「勤労」です。「労働」ではありませんね。

第28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する。

労働組合法、労働関係調整法の根拠です。

憲法で出されたとしても、これくらいの量ですので、あらかた読んで覚えて、語群から選択できるくらいになっておくのが良いと思います。

社労士試験|目的条文の勉強方法

それは、やっぱり、紙に書きつつ、声に出して、読み込む。が、基本になると思います。

テキストに入っていくと、各法律の冒頭には目的条文は書かれていますが「別立て」で、先んじてやっておいた方があとあと楽になります。

私は、主に朝に、15~30分程度、主要・労働・社会と3つに分けて日替わりで覚え込みをやっていました。

その他、私はユーチューブでこの目的条文だけを、音声読み上げソフトを使い配信されている人がおられましたので、よく聞いていました。

このチャンネルは、非常にありがたかったですよ。慣れてきたら速度を上げても聞けますし。

疲れているときや書いたりできないときは、いい耳での学習になりました。

追記:大原の金沢先生が目的条文のユーチューブをあげておられましたので紹介しておきます!

こちらは画面に文字が出てきませんので、別に紙に書かれた教材などを読みながら「聞く」といいと思います!

社労士試験は、他にやることもたくさんありますので、海事代理士試験の口述試験のように「ソラ」で言えるまで覚え込むは必要ないのですが、キーワード的なやつや、ひっかけ問題が作り易そうなやつは、今のうちに慣れておいた方が良いです。

で、話しは飛びますが、

こいつらは、ほんとにやっかいなのですが、年内に教材が手に入らないのです。

白書統計は、過去問でやって記憶することはリスキーだと思います。

なぜなら覚えたことは変わるからです。おおまかな把握くらいでしたらいいのかもしれませんが、数字や文言は、今は(出るまでは)いらないです。

「お上」から新しく発表があるのが、だいたい4月、それを出版社・各社が、教材としてまとめて、製本するまでにタイムラグがありますので、だいたい5月頃には世に出てきます。

改正条文は、一部すでに施行されているものや前年度のものは、テキストにも載っている場合もあります。それらはその都度把握していくのですが、法改正も4月から変わることがほとんどですので、タイムラグ後に一覧でまとめてある書籍を手に入れるのは、やはり5月くらいからとなります。

ほんとに厄介ですので、これらの勉強のための時間を取っておくためにも、その他の外堀は早めに埋めておきましょう。

がんばってください!