社労士試験の初学者の人は、私もそうでしたが、どういった勉強方法を進めて行ったらよいのか、それがなかなか掴めないのです。ましてや、独学で受験しようとすると、なおさら悩んでしまいますよね。

資格予備校に身も心も(お金もw)委ねることが出来れば、それが良いとわかっていても、資金的にとか、距離的にとか、時間的にとか、叶わない人もたくさんおられることでしょう。

社労士試験初学者の人へのエールとして申し上げますと、それは早め早めで、前回の記事でも書きましたように、試験の順番が後ろに来る科目に、自分から少しでも触れておくことだと思います。

先手先手です。

初見では、書いてある内容は、ゆっくり丁寧に読んでも、よくわからないと思います。

モヤモヤ・イライラすることもあるでしょう。

読むのが辛いなら、眺めるだけ・ざっと見るだけでもいいと、私は思います。

以下では、私が年内にやり始めたことを思い出しながら、書いていきたいと思います。

年内にやっておいた方がいいこと|独学初学者で社労士試験

前回の記事でも書きましたが、ユーチューブで「社労士試験初学者のつまづき」を指摘されていた人は、その中で年金科目のことを、特にお話しされていました。

実は社労士試験の年金科目は、ある程度社労士試験の経験や問題数をこなしてきた人たちにとっては、「得点源」にされている科目でもあります。

反対に、年金科目が、まだ、ある程度のレベルまで達していない人は、まったく点数につながらないという、極端な科目だということです。

私は、この社労士試験に触れるために初めにとりあえず、以前の記事でも書いた「マンガでわかるはじめての社労士試験 成美堂出版」を購入しました。

独学初学者の私には、ふわっとですが社労士試験の全体像が、つまり後半に出てくる年金科目や一般常識科目などを知ることが出来ましたので、たいへん参考になりました。

ほんと、はじめての社労士試験にはうってつけの本だと思います。

そして、同じころに「ケータイ社労士 三省堂」のⅠとⅡも地元の本屋さんで買っています。

この「ケータイ社労士」はコンパクトで軽く、見開きの左が論点の解説、右が過去問の抜粋という構成になっていました。

赤シートで隠せますので、記憶の作業を疲れたときに、寝転がって眺めることもできますし、また河川敷・公園などの屋外や、車の中で、軽く勉強するにもたいへん重宝しました。

コンパクトで軽い。コレ意外と重要な要素になります。

分厚く重たいテキストは持ち運ぶのにも、ちょっとだけ見るときも面倒くさくなりがちですし。

この「ケータイ社労士」は紙面の関係上、すべての論点を書き出しているわけではないので、直前期には使わなかったですが、社労士試験への基礎力を、これでつけさせてもらいました。

ちなみに、この「ケータイ社労士」を書かれた近江先生は、この本の補足としてホームページを持たれています。

そのホームページのコンテンツは、ほぼ厚生労働省のパンフレットなどにリンクして飛びます。

この社労士試験の総元締めである厚生労働省が出している情報にリンクして飛ぶのですから、合理的だなと思いました。

なんせ、いろんな資格学校や出版社が出しているテキストは、そもそもの情報の出どころは厚生労働省なのですから。

それらのリンク先は一般の人向けのパンフレットや概要になっています。それらは、基本事項を出来るだけ分かりやすく書いています(いや、書いているつもりなんでしょうけど、厚労省のパンフは総務・人事のお仕事以外の人には、難解で読み辛いかもしれませんけど)。

一般向けと言っても、社労士試験の初学者には、初見のことも多いと思いますので、かなり勉強になると思います。(試験に受かった後も、基本的には、厚労省のパンフがよりどころになります)

社労士試験|独学の初学者が初めに年金科目の理解をするために

私は、この辺りの時期(12月頭くらい)は、初学者の苦悩と言いますか、迷走と言いますか「基本のキ」を掴むことに、ほんと奔走していました。

年内のうちに初学者の私でも、理解が深まりそうな年金の本を探していたのです。

で、結局、その社労士試験のための年金科目の「基本のキ」を得られそうと思ったのが、ナツメ社の「図解いちばん親切な年金の本」でした。

見つけたのは本屋さんの相続やビジネスの並びの雑誌コーナーです。

この本は、社労士受験生用ではなく一般の人に向けた年金の本なのです。

例によって私のチョイスは、「マンガで少し内容を掴んでからの解説」の本です。

マンガといえども内容は、けっこう濃い目でして、吹き出しに書かれている文字の多くは、専門用語がたくさん書いてあるのです。

マンガ付きの一般向けの年金本とはいえ、特別支給の老齢年金、在職老齢年金、加給年金など、当時の私が理解できなかったことを図解と平易な文章で解説してくれています。

年金生活者支援給付金のこともさらっと必要十分に載せています。

今思えば、一般の人にはちょっと、内容が濃いのかなとも思ったりもします。

私は、この本で年金アレルギーがだいぶマシになりました。

そして、何度もこの本は繰り返して読みました。テストに出る出ない、それを解くという前段階のお話ですけども。

わたくしごとですけども、田舎に住んでいまして、資格予備校がある県庁所在地まで往復一回で電車賃1900円もかかってしまいます。

つまり、一往復で問題集や社労士雑誌が買えてしまう場所に住んでいますから、予備校に通わないと決めてからは、そこに通うとしたら掛かっていたであろう「交通費」と同じくらいのお金は、書籍に費やしても痛くない!と考えておりました。

(いや、まあ、普通に痛いんですけど)

県の中心地まで遠い

そもそも社労士試験の複数回の経験者は、このあたりをすでに大体はクリアした人たちです。

キツい話のようですけども、

のです。(資格予備校も、この試験が1年で受からない人が多数になることを当然わかっています。なので、2年目以上の人を対象にしたコースは、「経験者コース」とか「上級者コース」という名称を付けています。つまり2回以上の受験回数を見越しているんですね)

とにかく早めに「基本のキ」をご自分なりに工夫をして理解し、敵の全体像を把握するように務めていただきたいと思います。

年金科目の対策に関しては、年内中に、私は「社労士年金ズバッと解法 秀和システム」も買っていました。

巻末に小さい文字でまとめられた年金科目の単語帳がついていて、なんと全部で160問もあります。

この本は、実践的な内容をこなした人が復習的に読む感じの本でしたので、私の脳みそにある「基本のキ」ではちょっとまだ歯が立たず、正直言えば買ってからちょっと本棚に寝かしていました。

この本に一番初めに書いた日付は、3/5とありましたので、購入してからだいぶ寝かしてしまいましたねw

私の場合、自分でも、年金がネックになりそうと感じていたのにもかかわらず、結果的に、択一式試験がボーダーラインギリギリになってしまった理由は、年金科目なのです。

私の試験対策の反省点になるのです。

この「ズバッと解法」の後ろの単語帳をもっと早めに、書いている意味がいまいち分からなくても、もっとやり込んでおけば本番のテストで、国民年金4点というギリギリでは、なかったのではないかと悔やまれます。

(受かっていましたけど、年金に苦手意識がまだあります)

こちらの「年金ズバッと解法」の本は、ある程度、基本の仕組みを理解してから、読み込むなら、すごく効果があると思います。

マインドマップのように、数字と単語をつなぎ合わせてからの解説、そして次のページに過去問とその解説です。

因みに、著者の古川先生は、社労士Vでも執筆されていましたね。

年金科目に苦手意識があるならば、避けるのではなく先にやっておく

本番試験や模試での、年金科目は、問題の肢の文章の量が非常に多いです。

私は家で科目別ミニ模試で、年金科目だけやっても、30分以上はかかっていました。恥ずかしながら、30分切ったことはなかったです。

本番の択一の試験は3時間30分です。30分が7個です。

つまり、この時間で7科目を解くのですから、1科目10問当たり30分しかないのです。

私は年金科目に関しては、本番直前まで30分以上掛かっていたので、もう労働科目を解くスピード上げて、その余った時間で補うしかないと腹をくくりました。

これはあくまで私の時間配分です。世界の二酸化炭素の量のやり取りみたいなものですw

ちなみに、社労士試験では「捨て問題」はあっても、「捨て科目」はないと思ったほうがいいです。

行政書士試験では、商法・会社法を「捨て科目」にして、合格する人もいますけど、社労士試験では、「捨て科目」という考えを持つことは、止めたほうがいいです。

私の場合、仕方なくそうしましたが、この時間配分のやり方は本来間違っています。

ホントはこうならないように、もっともっと早くから年金をやり込むべきでした。そして、年金科目を解くスピードを付けるべきでした。

あと思いつくのは、一問一答の演習不足もあると思います。

基本中の基本の問題なら、問題を読みながら、ピンときて、即答できるまでの実力が付いていなかったのです。

健康保険法は、なかなか終わりませんし覚えられません。とにかく数字で覚えることがたくさんあります。

しかも、健康保険法は厚生年金保険法のベースになりますので、先にやらなければならないのです。

社労士試験をお考えの方は、なるべく早く、健康保険・年金科目に着手して、私を含めまして多くの初学者と同じ轍を踏まないように、ご注意くださいね!

社労士試験の勉強方法がわからない、科目に対する時間配分がわからない、仕事や家事でまとまった時間が取れない、などの人は、始めから「教えるプロ」を頼るのもいいかもしれません

資格の大原

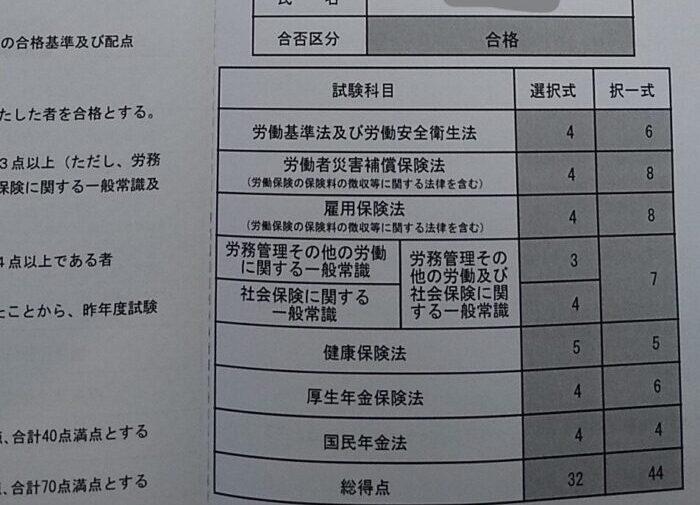

私は他のブログ記事で書いていますが、確かに独学ではありますけど、資格の大原の社労士試験対策の「社労士24」という、パワーポイント的な教材を購入して勉強していました。

資格の大原HPより引用

ユーモアのある語呂合わせで人気の金沢先生の軽快な講義です。

内容は24時間で一周することをコンセプトにしていますから、試験内容を100%を網羅しているとはいえませんが、でも100%覚える必要はありませんし、わたしの脳ミソでは無理でしたでしょう。

市販のテキストなどに比べるとお高い約8万円でしたが、他の講座にくらべると断然安いです。(直前対策をプラスしたものは128,000円)

社労士試験に定評のある大原では、通学から、直前対策・模試まで、個人の立場にあったバリエーション豊かな講座を区分けして提供していますね。

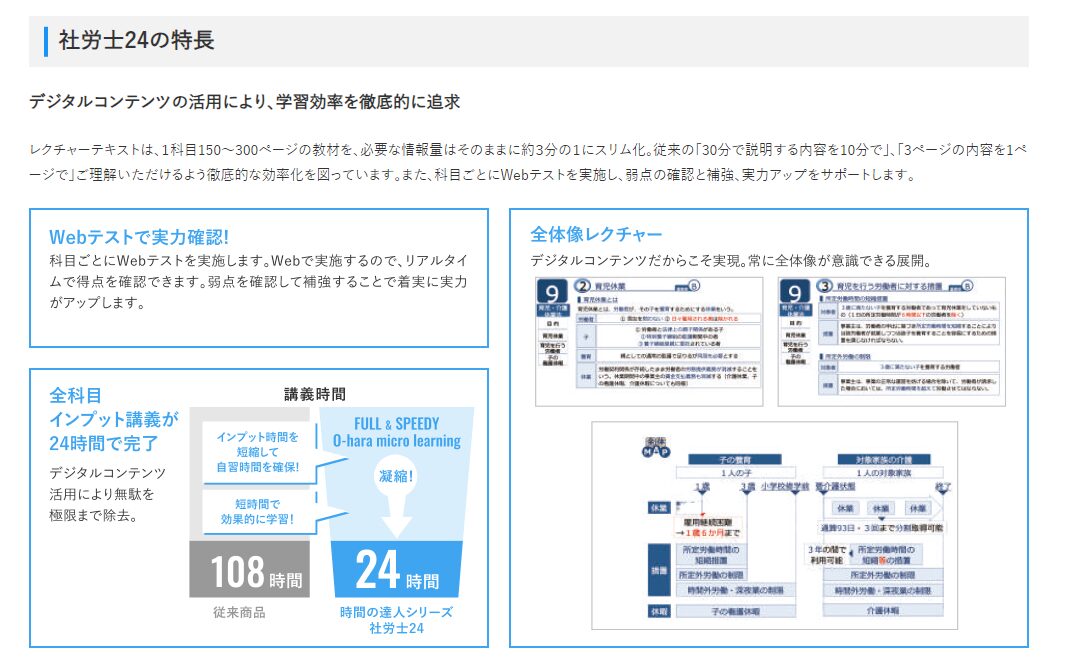

スタディング

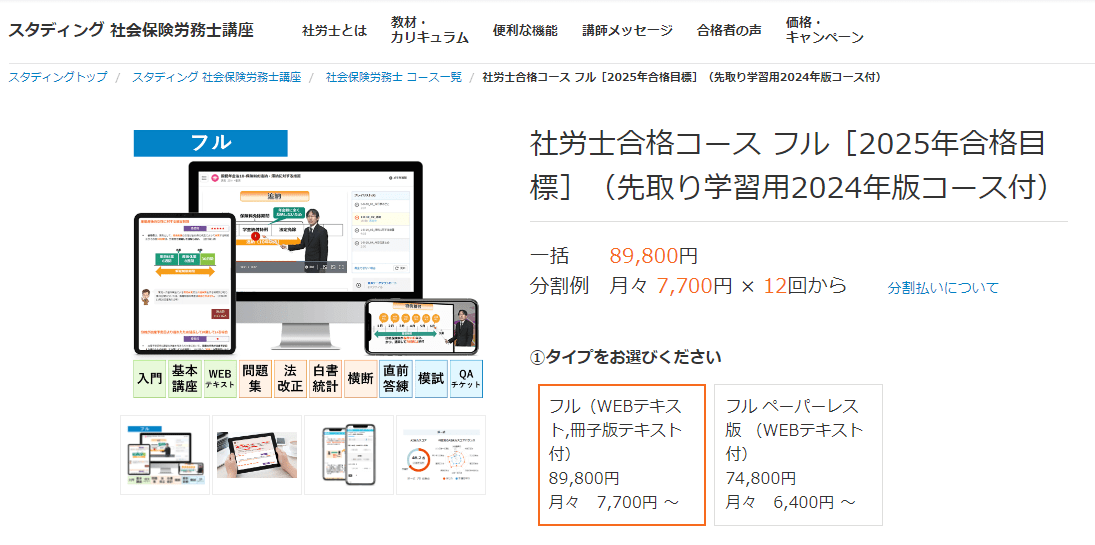

スキマ時間の活用を掲げて、既存の資格学校より安価な、WEBの講座に特化しているスタディングは、忙しい環境に置かれながらも社労士試験に挑戦する人にとっては、強い味方になると思います。

スタディング社労士講座HPより引用

直前対策と模試がついている「社労士合格コース フル」は、大原の「社労士24+直前対策(12800円)」と比較検討ですね!

WEB講座は、繰り返し何度でも聞けることがメリット大です。人間の記憶は、接触回数で忘却曲線の低下をいかに下げないか、ですからね。

大原もスタディングも、すでに来年の2025年に向けたWEB講座です。来年の栄冠を勝ち取るために、早め早めに動き出した方がベターだと思います!

がんばってください!