例年8月に行われる社労士試験の初受験を考えている人、または、1回目の社労士試験で思うように勉強が捗らなかった人に向けて、私の個人的な経験・意見としての勉強法を書いております。

これは私の社労士試験対策で、至らなかった部分の反省からきていることでもあります。

一つの参考になれば幸いです!

早い時期から外堀を埋めにいく|社労士試験 判例

初学者が取ったほうが良い勉強法、それは、

だと考えます。

例えるならば、

徳川家康が大阪冬の陣後の和議の交渉で、まずは大阪城のお堀を埋めさせてました。

そして夏の陣で(夏の社労士試験の本番で)本丸を落とせるようにした感じにするのです。

前回の記事で、初学者は春先以降にやることが目白押しになる話をしました。

はやめに、ボリュームのある社会保険科目に着手するべきだとも書きました。

というのは、健康保険・年金というボリュームのある社会保険科目をやっつけながら、労一・社一の法令科目、さらに白書統計そして模試と、やるべきことのスケジュールが後ろの方で「てんこ盛り」になってくるからです。

目白押しに、てんこ盛りです。

さらに困ったことには、このころには労働科目の細かいことを忘れている人も多いと思います。

資格学校や定期購読の順番通り勉強していくと、始めに学習したことはすっかり忘れている部分がたくさん出てきます。

これらは、他の科目との関連は薄く、個別個別で、各個撃破の対応がしやすいです。

つまり、隙間時間の活用もしやすくなります。

メイン科目に比べたら難しくもないですし、覚える範囲も広くはないのです。

(その代わり、数が多いですが)

判例とは、文字のままの裁判の事例ですね。

判例は、労働者と使用者が労働に関して揉めたとき、条文には細かいことまで定めていなかったので、最高裁判所での判決がその当該事件と後々の事件を判断する際の材料になるものですよね。

判例に初めて触れる人には「事件」ってオーバーな感じがするかもしれません。

あくまでも労働に関する裁判なのですが、刑事じゃなくても「事件」ってつけられるみたいなのです。

それと、労使が揉めて裁判になったら、基本的に会社名が事件名になっています。そして、おそらく永久的に残ります。

仮に会社側が裁判に勝っても残ります。

これって結構、会社とすれば不名誉な事なのかもしれませんね。(レピュテーションリスクというらしいです)

ちなみに、男女雇用機会均等法などの法律によっては、ペナルティとして、懲役や罰金などの重いものではなく、行政罰として「公表」というのがあります。正直、この「公表」よりも「判例に名を残す」方が、会社にとって痛いことのような気がします。(なのでなるべくトラブルを司法にもっていかないように労働問題の早期予防と、トラブルになったときの十分な話し合いが重要になってくるわけですね)

判例はある意味人間ドラマであると思う|社労士試験 判例

「よく、(そのことを)最高裁まで持っていって、頑張られたのですね」と、感心することもあります。なぜなら、労使ともに長期間、裁判当事者としてのストレスに苛まれるからです。

客観的に私から見て、

労働者に対して「それは権利の主張のしすぎだろ」と思うもの(時事通信社事件)

使用者に対して「陰気だからってあまりに可哀そうじゃないか」と思うもの(大日本印刷事件)

などもあります。

実際の裁判の当事者たちは、人生や社運をかけた大一番に違いありません。

こういう人や会社たちのおかげで、裁判例が積み上がっていき、社会の他の人たちの働きやすい環境が整っていく、ということでもあります。

怠けて仕事する従業員に上司が残業を指示したら、従わずに帰ってしまう人間だったので懲戒にしたら「その懲戒は無効だ!」と怠けていた従業員が裁判で言ってきても、最終的には残業をする義務があるとしたり(日立製作所武蔵野工場事件)、

生理休暇の不明瞭な請求が多くて困った会社(その女性は嘘で休んで、別の私的な会合に行ったりしていた)が、生理休暇は賃金の68%とすると決めると、従業員が不満に思って最高裁まで行ったけど、会社の主張が通ったり(タケダシステム事件)。ちなみに生理休暇では、賃金を払わなくてもよいという判例もあるみたいです(エヌ・ビー・シー工業事件)。

一方では、電通事件みたいに、近い期間で2回も同じ悲劇が起こったことで「労働時間の上限規制」につながっていったということもあります。

私見ですが、こういう悲劇は、法規制によって「社会」や「会社」の体制を変えるのも大いに必要だと思いますが、日本に蔓延する元々いじめ体質をもった上司の存在にも、切り込まないと治らないような気がします。

日本はどうも、組織の体質に責任を追及しがち(ま、当然改革も必要です)で実効性が甘くなりやすく、いじめ体質の人間への対応が、ものすごく甘いような気がします。

会社での大人のいじめは、ほぼ、暴行・傷害もありますから、刑事罰をあたえるべきで加害者には、民事・刑事・社会的罰を与えて退場させる社会的気風がもっとあってもいいのではないかと、個人的には思います。そうすることによって、会社にとっても、個々の社員のマンパワーが上がって、会社全体の生産性も上がると思うのですけどね。

話は飛びましたが、

裁判所は、当たり前ですが、公平で「是々非々」で判断するということを知っておくと、判例問題を解くうえでのヒントになると思います。

法律に書いてあるからと言って、労働者の主張が認められないケースもあるし、

会社には、客観的で合理的で社会通念上相当であることが、求められます。

社労士試験に出される判例とは

最高裁の判例自体は、膨大な量がありますが、社労士試験では、

直近のものは、何が出されるかは当然分からないですから、手を広げようがありません。

(一応、社労士Vなどの判例特集では判例の出題予想もあげています)

今回ご紹介するこの外堀作戦では、過去に出されたものを早めに知っておくということです。

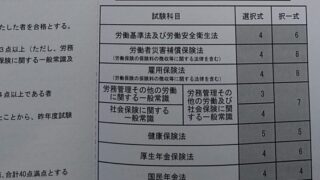

実際、社労士試験で、判例に関する問題が出されるのは、

たしかに、僅かな割合ですが、社労士試験は足切りがありますので、これで合否をわけることも十分あり得るのです。怖いですね。

ですので、早め早めに、触れておくのが良いと思います。

私が使った教材としては、

です。

しかし、ネットの判例解説以外は、社労士Vでは4月、その他無敵とLECでは5月くらいでしか手に入れることができません。

もちろん、それまでに、やってきたテキストの中や過去問の中にでも、判例は出ています。

そこは是非、その都度、出された判例に当たっておきましょう。

たしかに、こういう細かいところを、いちいち見ていたら時間がすぐに経過してしまいますが、時間のあるうちにやっておく方が良いのです。

私が、使った社労士V、TACの無敵、LECの模試の特集で、重なって載せてあるものがいくつかあります。

つまりは、各社の、社労士受験の専門の研究している会社・先生が、その出版物で重なってあげているということは、最重要であるということになろうかと思います。

古いモノでも今のうちに手に入れて、どんなものかを把握しておくのが良いと思いますよ。これらは、そんなに高い本でもないですし。

(PR)

だだしですね、繰り返し出されてきたのは事実ですが本番の試験に出るかどうかは誰も分からないのです。

でも、社労士試験の当局が、出題したくなる判例というのは存在していると思います。

社労士試験の判例対策

では、具体的にどうしてきたのかをお話しすると、とにかく「読む」というのが基本になります。

1、概要を読んで、どういう揉め事なのかを覚えてます。ストーリーですね。

選択式ではキーワードが抜かれたり、択一式ではその判旨とあっているかの正誤を聞かれます。すべてのキーワードをおぼえることは不可能ですので、判旨の流れを押さえておくと、抜かれたときにそれに適合する言葉が、選びやすくなります。

始めは、細かいことまで覚える必要はないとおもいます。

繰り返し読んで行けば事件の概要がわかって、労使のどっちが、どんなふうに勝ったのか、負けたのかがわかってきます。

次第に、過去問を解いていくと、なんとなく覚えたキーワードが出てきて相乗効果も出てきます。

繰り返しになりますが、毎日じゃなくて週のある日数でも、その一日の中で30分程度の時間をみつけて判例の時間を作るとずいぶん知識が積みあがっていって、過去問を解くときも理解が進んでいることが実感できると思います。

がんばってください!