ここまで「社労士試験を独学で合格ラインに乗せる①②③」をあげてきました。

今回は、「…に乗せる」最終の④を書いていきたいと思います。

話が冗長、重複するところがあるとは思いますが、さらっと読み流して頂ければ幸いです。

社労士試験の独学初学者は、早めに社会保険科目・一般常識に馴染む

ありがちなのですが、労働科目をはじめのうちから順番に、じっくり時間をかけてしまう人が多いと思われますが、この社労士試験の「不得意科目をつくらない」という原則に合致する勉強方法ではないと思うからです。

つまり、来年の本番直前期において、初学者がおちいりやすい社会保険科目、労一・社一の一般常識科目の理解度が薄くなること=低得点、をなるべく避けるためでもあるのです。

市販のテキストでも、社労士V的なテキストにもなる雑誌系にしても、社労士24のように予備校の進捗に準じて教材が送られてくるものにしても、社会保険科目に触れるのは春くらいからになってしまいます。

そして、その春に、もっともボリュームのある健康保険法を今までの、ゆっくりしたペースでこなしていくと、年金科目・一般常識科目が、どんどん後ろに押されてしまいます。

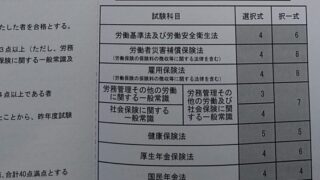

労働科目は、社会保険科目にくらべて量が少なめ、本番での配点も少なめです。

労基と安衛で1科目、労災と徴収で1科目、雇用と徴収で1科目となります。

しかも、徴収は選択式には出てきません。

それと労働科目は、1科目の中で第〇章とわかれていますが、章と章に独立性があるといいますか、一つの章ごとで区切ってもまだ覚えやすい科目だと思います。

社会保険科目も結果としては区切って覚えていくわけですけども、隣の章や別の章と関連性が濃いので、ある程度、隣の章と連続してやった方が、その関連性がわかりやすく理解度が深まります。

そして、一般常識科目に出てくるの法令は一つ一つのボリュームが少なく(国民健康保険法、労働契約法は少なくはないけどw)、独立して対処できます。

一般常識科目は、本番のテストでは勉強した法規が残念ながらまったく出ないこともありますし、ずらずらずら~と出ることもあるようです。

いづれにしても、中間から後ろの方の勉強科目を早めに読んでおくのが、この試験ではアドバンテージになるのです。

ちなみに、私はこの「後ろの科目を早めにすること」をユーチューブやブログなどで知ることが出来ました。

テキストなどの隅に自分で書いていた日付によると、12月の中頃には一般常識の法規に、着手し始めていました。

一般常識科目は、法令の問題であらかた得点しなければ、難解で雲を掴むような白書統計で足切りを喰らう可能性があります。なので、法令問題で得点するのを頑張るしかないのです。つまり全く手を抜けない科目というわけです。

といいますのは、この一般常識科目に含まれる「相方」である白書統計の問題は、さらにさらに、どこが出るのかわかりません。科目中の白書統計を全問失点することもあるでしょう。

しかも残念なことに、白書統計の教材は販売されるのは来年の5月くらいです。

それは本物の白書が省庁から出されるタイミングが春になるのと、それを吟味して出版するタイムラグがあるので仕方のないことみたいです。

健康保険法は他の法律のベースになる|社労士試験対策

健康保険法は、身近な制度の法律ですが、私にとって初見で理解することは、難しかった科目です。

本番の試験で、健康保険法の択一で5点(つまり半分しかとれなかった)の私がいうのはおこがましいですが、健康保険を理解すると、厚生年金保険法、国民健康保険法、船員保険法と関連が深いので、のちのちそれらの理解が深まります。

初めのうちは、どれが各法律間の共通事項で、どれが共通事項でないのか、すごく混乱します。

いや、正直、私は、直前期も本番でも混乱していました。(受かった今でもです)

こういうのって、受験者の理解度を試すために、問題作成者も出しやすいのでしょうね。

これらをこなすことは横断整理といって、これも社労士試験では必ず通る道です。

この2つは購入してよく使っていましたね!

私は大原の社労士24にオプションをつけなかったので、自分でこの横断整理を勉強していきました。社労士24単体には載っていないことも書かれていますので、知識の範囲を広めるには良かったと思います!

話を戻しまして、

健康保険は、数字を絡めて覚えることがたくさんあります。

それらの数字を覚えることは、少しでも早いに越したことはありません。

たとえば、高額療養費と高額介護合算療養費は、月額いくらの給料をもらっている人が、一月にこれだけ病院に払うとなった場合、結局どのくらいのお金を制度で減額してくれるのか?というちょっとした計算問題が出ます。

で、それを解くためには、数字と式を覚えなければいけません。

ここではとにかく、ゴロ合わせです。

このTACの語呂合わせ本、私も購入してました。語呂合わせは自分に合う合わないがありますので、いいな!とおもったものだけをチョイスして覚えました。

法令の解説も書いていますので復習にもなります。それとこの本には、 別冊で、小さな目的条文暗記BOOKというのがついていて、こちらがすごく有用でしたね!

鞄にいれて空いた時に流し読んでいました。

たくさん出てくる数字は語呂合わせで覚える!|社労士試験対策

社労士24の金沢先生はゴロ合わせの大家でいらっしゃるので、いろいろ伝授してくださいました。

そして、私はそれを自分が覚えやすいように付け足したりアレンジしたり、オリジナルをつくったりもしていました。

例えば、この健康保険の高額療養費、

まあ、なんのこっちゃでしょう。

ゴロ合わせを思い出すときは、はじめは、脳裏に「ハッサンって誰?」から始まります。

そして、どんどん、語呂合わせとの接触する回数を増やしていくと、脳内でハッサンが濃くなってきます。あなたの中にハッサンが宿るのです!

そしてそれが常態になってしばらくすると、いつしか、だんだんとハッサンは表に出てこなくなってきます。

そのかわり、83万が濃くなり始めます。

この状態になると少なくとも、社労士試験本番までは記憶しているでしょうし、解答可能な状態になっているはずです!

語呂合わせは、各個人の感性が重要になってきて、他人が作ったものに対して、合う合わないがあると思います。なので、ご自分で、ご自分の覚えやすいリズムで作成していけばよいと思います。

がんばっていきましょう!

社労士試験の勉強方法がわからない、科目に対する時間配分がわからない、仕事や家事でまとまった時間が取れない、などの人は、始めから「教えるプロ」を頼るのもいいかもしれません

資格の大原

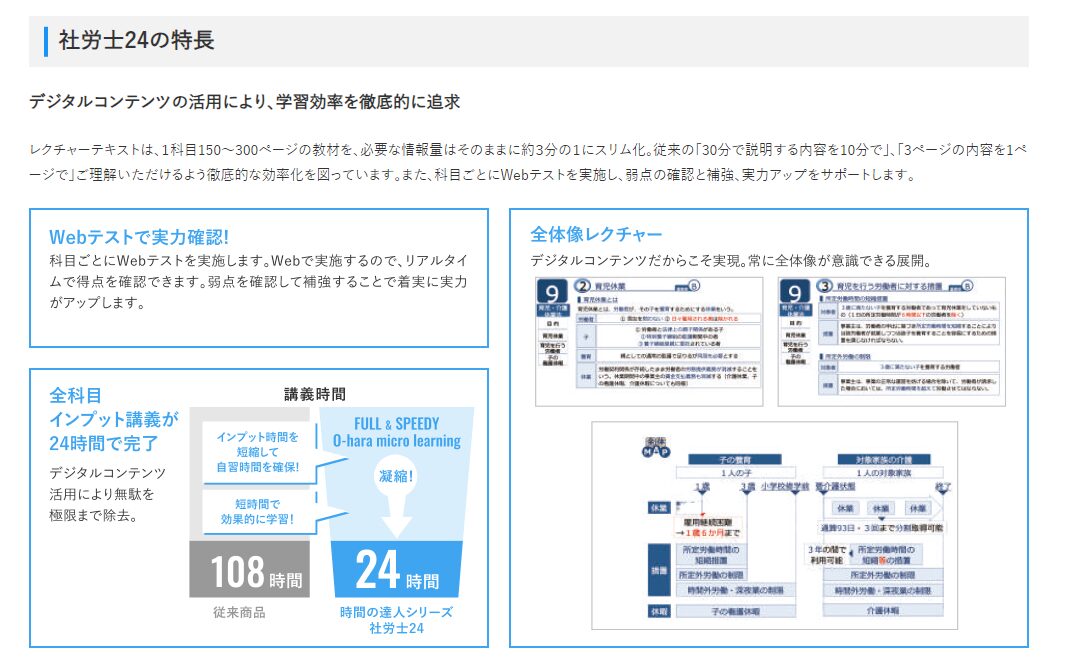

私は他のブログ記事で書いていますが、確かに独学ではありますけど、資格の大原の社労士試験対策の「社労士24」という、パワーポイント的な教材を購入して勉強していました。

資格の大原HPより引用

ユーモアのある語呂合わせで人気の金沢先生の軽快な講義です。

内容は24時間で一周することをコンセプトにしていますから、試験内容を100%を網羅しているとはいえませんが、でも100%覚える必要はありませんし、わたしの脳ミソでは無理でしたでしょう。

市販のテキストなどに比べるとお高い約8万円でしたが、他の講座にくらべると断然安いです。(直前対策をプラスしたものは128,000円)

社労士試験に定評のある大原では、通学から、直前対策・模試まで、個人の立場にあったバリエーション豊かな講座を区分けして提供していますね。

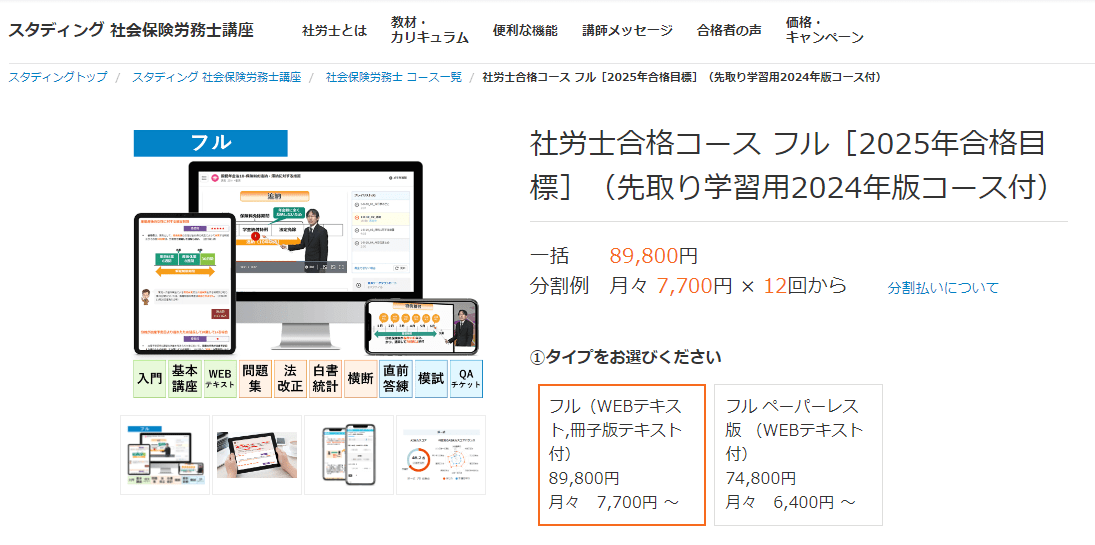

スタディング

スキマ時間の活用を掲げて、既存の資格学校より安価な、WEBの講座に特化しているスタディングは、忙しい環境に置かれながらも社労士試験に挑戦する人にとっては、強い味方になると思います。

スタディング社労士講座HPより引用

直前対策と模試がついている「社労士合格コース フル」は、大原の「社労士24+直前対策(12800円)」と比較検討ですね!

WEB講座は、繰り返し何度でも聞けることがメリット大です。人間の記憶は、接触回数で忘却曲線の低下をいかに下げないか、ですからね。

大原もスタディングも、すでに来年の2025年に向けたWEB講座です。来年の栄冠を勝ち取るために、早め早めに動き出した方がベターだと思います!