宅地建物取引士はその努力が報われやすいコスパのいい資格です!|しかも独学でも大丈夫!

宅地建物取引士資格の試験は年間20万人を超える受験者のいる大人気の資格です。

ご存じのように土地や建物に関する資格ですから、取得する人は不動産屋さん関連の人がメインになるとは思いますが、不動産屋さんや大家さんでなくても、誰にでも何かしらの関わりがあります。金融機関にお勤めの人の受験も多いそうです。

そして、家や土地に関することですから、生きていれば関わりのあることですので、勉強内容に、とっつき易さもありますね。

最近では、法律資格系の登竜門資格としての位置づけもされています。

その人気の理由は、対費用効果といいますか、そのコストパフォーマンスの良さに尽きると思います。

以下では、私の受験時のことと、宅地建物取引士の利点などを話していきたいと思います。

私が受けた平成29年度の宅地建物取引士試験は?

私が宅地建物取引士を受験した平成29年度のデータは、

だった模様です。

行政書士・社労士が、だいたい5万人申し込んで実際には4万人くらい受験するみたいですが、規模としてはその4倍にもなるんですね。

そして、宅建士の試験は50点満点中の例年だいたい35点前後の合格基準ラインです。

つまり、約七割が合格基準ラインです。

しかし、その年の合格者数や問題の難易度で、合格基準ラインがかなり大きく前後します。

近年のボーダーラインを挙げますと、

令和5年度 17.2% 36点

令和4年度 17.0% 36点

令和3年度 (12月)15.6% 34点

令和3年度 (10月)17.9% 34点

令和2年度 (12月)13.1% 36点

令和2年度 (10月)17.6% 38点

31点から38点という幅は、受験者にとっては試験が終わってから、合格発表まで、ドキドキする人が大多数になる試験でもあります。

なので、だいたい38点以上取っておけば、比較的心穏やかに合格者発表のその日まで待てますよね。

そうはいっても、この宅建士資格試験の勉強は、覚えることがたくさんあってそう簡単に行かないのも事実なのですけども。

私の宅地建物取引士受験について|独学初学で合格!

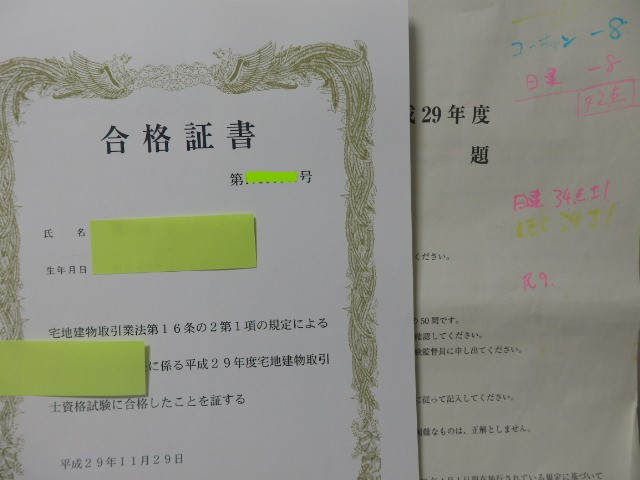

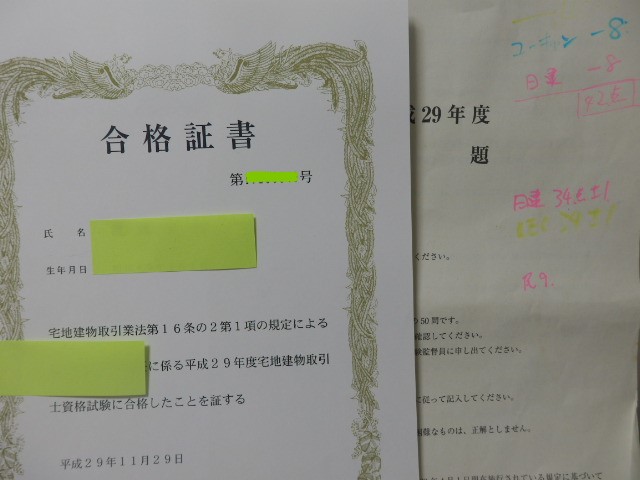

ご参考までに、下の写真は私の自己採点と合格証になります。

ちょっと見えにくいのですけど、50点中42点でした。

この年平成29年度の試験での合格予想ラインは、大手予備校などで34点前後と予想されていました。

で、35点が実際の合格基準点だったので、その予想はおおむね当たっていたということになりますね。

さらに、ちなみにですが、受かった人にだけ合格証のお知らせがおくられてくるみたいです。

落ちた人には、無しのツブテだそうです。

そして、受かった人にも、自分が正確に何点だったのかも知らされなかったと思います。

得点分布の紙みたいなのは付いてなかったですしね。

余談ですけど、受験会場には、年齢、性別、服装、雰囲気、いろんな人たちが集まります。

皆さんがカシコそうに見えたりもしますが、大丈夫です。

敵は他の受験者ではなく、問題を35点以上取ることになります。

ですので、ご自身の試験当日の集中を切らさないように、頑張りましょう。

宅地建物取引士資格は、なにかと実社会で有益になる資格|独学で大丈夫!

私は、宅地建物取引士の資格を目指す人とは、不動産屋さんや建築で働いている人、または、それらの業界の就職を目指す人が試験を受けるものだと昔は思っていました。

今もそれらの受験者が主流はこれなのでしょうけど、これらのお仕事以外の理由で受験する人もたくさんいます。

不動産業界に就職するだけではない宅地建物取引士資格の魅力|独学で大丈夫!

宅建士を目指すことは、他の法律系資格の土台となる知識をつけることができる!

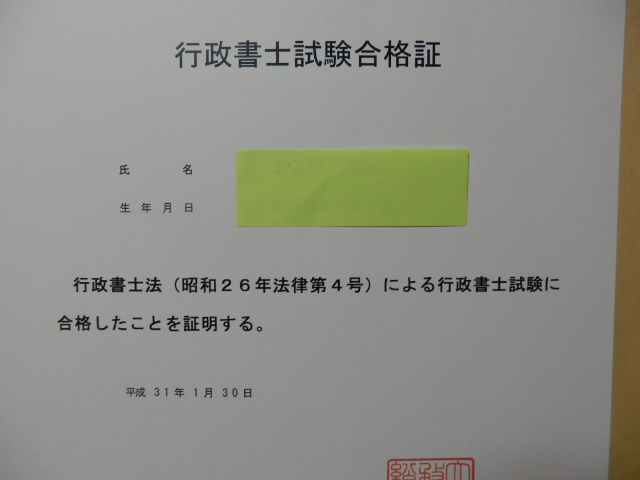

宅建試験の第一編の権利関係、主に民法ですが、行政書士等の法律系の試験にとてもつなげやすいです科目です。実際、私がそうでした。私は宅建士試験の合格を足掛かりに翌年に行政書士資格試験に合格しています。

宅地建物取引士より上位の法律系資格は、社労士以外は「民法」が絡んできますので、基礎知識のベースを頭の中に作っておくことが出来ます。

また、FP検定試験を受けるなら、宅建士資格を先にゲットしておくと5章の不動産の部分はかなり楽にFPの問題と戦うことができます。

人生のセーフティネットとなりえる!

不景気や社会の変化で、この先どうなるかわかりません。現在、不動産業界に居なくても、宅建士資格を保有しておくことは、これからの社会で生き抜くためにかなり心強いことだと思われます。

資格の難易度に比べて、その社会的需要と得られる可能性のある収入は、他士業より高いです。

転職を余儀なくされても、現状では宅建士資格保持者は他の資格よりも求人は多いです。不動産業界の規制の一つとして、宅建士の必置義務がありますので、法的に必置ではないその他の難易度の高い資格よりも優遇されています。

金融業界でも有資格者を求めることがある!

不動産業界だけでなく、金融業界でも有資格者を必要としています。

私の古い知り合いで大学時代の同級生だった者が、信託部門のある銀行に就職しました。

彼は、勤めてすぐに宅建士を取っていました(取らさせていた?)。

まあ、大手銀行が、宅建を持っていることだけで、中途で人材を採用することはあまり考えられませんが、必要としている業界は不動産業界だけではないのです。

もし学生さんや若い人なら、早めに宅建士を受験し取得することをお薦めます。

就職活動や転職活動、その先の人生がかなり有利になるしなにより心の安心材料にもなりますね。

不動産業界への有利な切符である宅建士資格!

法律上、宅建士資格は業務独占資格であり宅建士にしか出来ない仕事が不動産業界にはあります。

たとえば、不動産の契約締結前に行う重要事項の説明やそのあとの記名押印は宅建士の独占業務です。

宅建業者(不動産業)には、宅建士が1人専属でいなければ業務ができないことになっています。まあ、だいたいは、宅建業者のたる会社の社長が宅建士を持っていると思いますけども。

会社によっては、宅建士を取得した人にけっこう多めの資格手当を出しています。

おそらくですが、不動産屋さんならほとんどの会社で資格手当を出していると思います。じゃないと他の会社に有資格者が流れていってしまうのかもしれませんし。

そして、それぞれの宅建業の事務所の社員の5人に1人の割合で宅建士がいなければなりません。

つまりは、大きな会社ほど、宅建士の数が必要ですので宅建士の資格を持っている人にとっては転職市場ではかなり有利となるわけです。

ちなみに、勉強を進めていかれるとわかると思いますが、宅建業法という法律がこの資格のメインにありまして、

そして、この法律の性格は一言で言えば「規制」です。

「アレしてはダメ、コレしてもダメ、一方で、こうじゃなきゃダメ」もたくさんあるということです。

つまり、不動産は金額が大きいので、知識の豊富で取引上有利な立場の業者と、そうでない一般人が取引するときに一般人が多額の損をしないために、業者にたくさんの規制をかけているのです。

この前提の規制をかける法律であるという基本部分を念頭に、勉強を進めると宅建業法の理解が早くなると思います。

独立も出来る士業資格の一つでもある!

他の上位法律系資格に比べて、資格の勉強時間はかなり少ないほうですが、本人の才覚次第では、最も稼げる可能性を秘めた資格かもしれません。

なんたって、不動産の売買の場合、一つの取り引きで扱う金額が大きいので、手数料の金額もそれに比例して多くなります。

「宅建士で独立!」

その最初の雰囲気を感じるには、

「これだけ! まんが宅建士 2024年度版 日建学院」というマンガがいいと思います。

実は私はこのマンガを宅建士資格試験の前に購入して試験勉強の初期に読み込んで学習に利用していました。

このマンガは、不動産屋さんを開業したての主人公の周りで起こることを、面白おかしく題材にしています。

(PR)

ちなみにこちらの「これだけ! まんが宅建士 2021年度版 日建学院」を、私が購入したときは800円の薄い本が3冊でセットだったのが、今はまとまって一冊になっているみたいですね。

宅地建物取引士資格試験対策の導入時期はマンガをお勧めします!|独学で大丈夫!

資格試験の初期段階の勉強方法として、その資格のマンガ本を読むことは、非常に有益です!

お勧めします!

なぜなら、勉強し始めでは、専門書での専門用語が難解に感じる部分も、マンガでしたら、さらっと読むだけでそのあとの勉強の理解が深まります。

資格試験でやってはいけないことは、初期の段階で、勉強に対して、苦痛に感じてしまうことです。

それがどうしても挫折=試験を受けるのを止めることに繋がるからです。

宅地建物取引士の試験用のマンガ本も出ています。

そのあとも、私はマンガで勉強しました。

(PR)

こちらの「マンガ宅建塾」は初心者用のテキストになっています。すごくわかりやすいです!

この本の後は、更に知識を深めるために、「らくらく宅建塾」を購入しました。

(PR)

こちらのテキストが、私の宅建士受験時のメインになりました。

この本には、宅建士資格試験に受かるための方策が書かれています。

難しい民法の法解釈などは「深入りはダメ」と書いてくれています。

数字の語呂合わせ等も随所にありますので「受かること」に特化している独学初学者に優しいテキストでした。お勧めします!

最後に|独学で宅地建物取引士試験合格!

私がお勧めする勉強方法は、

①朝に30分から1時間、早く起きて、資格試験の勉強に当てる。

②隙間時間を有効活用する。

③継続する。

です。

勉強を習慣化された人が、合格すると言っても、過言ではないと思います。

独学が不安、まとまった時間が取れないという人へ

仕事の都合でまとまった時間が取れない、家事育児でまとまった時間が取れない、独学で勉強するスケジュール管理が出来ないなど、その人の置かれている生活環境で、独学が難しい場合もありますよね。そういうときは、教えるプロに任せて、その流れに乗った方が合理的です。

今は、通信講座もWEBが主流ですし、通学に比べて費用も安めに設定されています。

宅地建物取引士試験は、ほぼ記憶の勝負になってくるとは思いますが、その記憶の定着は動画や音声で脳に定着しやすいです。

今は、スキマ時間の有効活用で、宅建資格を取る人が多いので、もし、独学が不安なら、多少の費用は掛かったとしても、資格学校の力を借りるのもベターな選択だと思います。

資格を取ってさえすれば、資格手当や就職・転職などで、その費用はそう無駄ではなかったと感じないはずですし!

スマホなどでのWEB動画の配信と、通勤時間などのスキマ時間の有効活用を謳っているスタディングは、大手予備校よりも費用を押さえていて、独学と通学の中間くらいで、良いかもしれませんね!

(PR)

令和6年の宅建試験のスケジュール

RETIO 一般財団法人 不動産適正取引推進機構から、令和6年度の宅地建物取引士の受験案内が出ています。

こちらのホームページの案内をよく読まれて、早めに申込みの準備と勉強のスケジュール立てをされるのが良いですね。

試験日は、令和6年10月20日(日)13:00~の予定とのことです。

完全独学、資格アプリ、どちらの方法を選択するにしても、この宅建士を受けたいを思われる方は、早めに申し込んで、しっかり勉強して、未来のキップを手に入れてください!