今回は、私が日商簿記検定3級に合格するまでに、購入したテキスト・問題集や、見ていた簿記のYouTube番組を紹介していきたいと思います。

簿記3級の位置づけ|おすすめの検定資格・日商簿記3級

私が合格した簿記検定3級は、個人事業や中小企業を対象にした「商業簿記」というものになります。

まあ、簿記3級のスキルさえ習得すれば、だいたいの簿記の流れが分かり、街の普通の会社では多くの場面で対応できると思います。

あとは、その会社の仕事内容によって、知識を応用していくことになると思います。

余談ですが、私は30代の頃に簿記の資格を持っていない状態で、自分の小さな商売の簿記をしていました。

自分で確定申告していましたから全くの素人でも出来ないわけではないのです。

しかし、今振り返るとかなり適当な部分があっただろうなと思います。

やはり、ちょっとでもビジネスを始める前に、または、始めた後でもいいですから、簿記の資格を取っておくべきだったと思います。

約10年間、自分で商売をしましたが、簿記的考え方が備わっていたら、もっと儲かっていたかもわかりませんねw

それで、もちろん簿記3級は簿記会計の入り口ですから、その先に進めば問題はどんどん難解になっていくのだろうと思います。

見聞きしたところによると、簿記3級の3~4倍の勉強時間で簿記2級合格圏内くらいだそうですね。

その上の簿記1級は遥か先、そのまた先の超難関資格となる税理士、さらに公認会計士へとつながっていくのでしょう。

独学では簿記検定試験が難しい方へ

簿記の資格が欲しいけど、勉強の取っ掛かりが出来ない。仕事が忙しい。テキストを読んだだけだとどうしても理解できない。

個人の置かれている環境はそれぞれです。勉強の方法や時間で悩むこともあると思います。

そんな場合は、無理に独学でやろうとせず、教えるプロに任せる手も全然ありだと思います。今は、スキマ時間の有効活用で、資格を取る時代になりました。

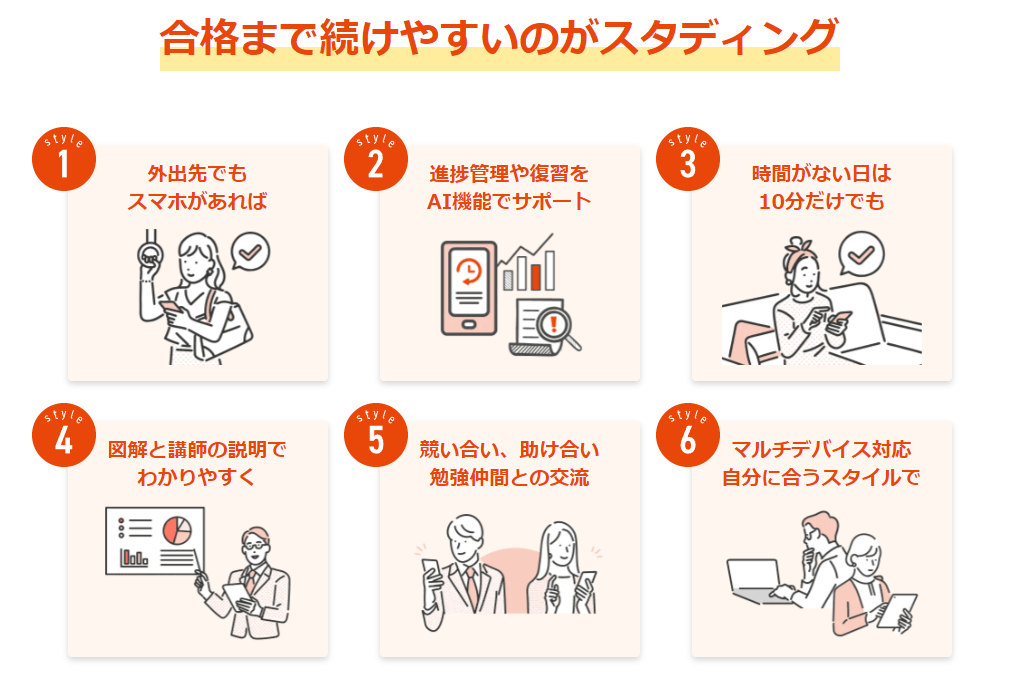

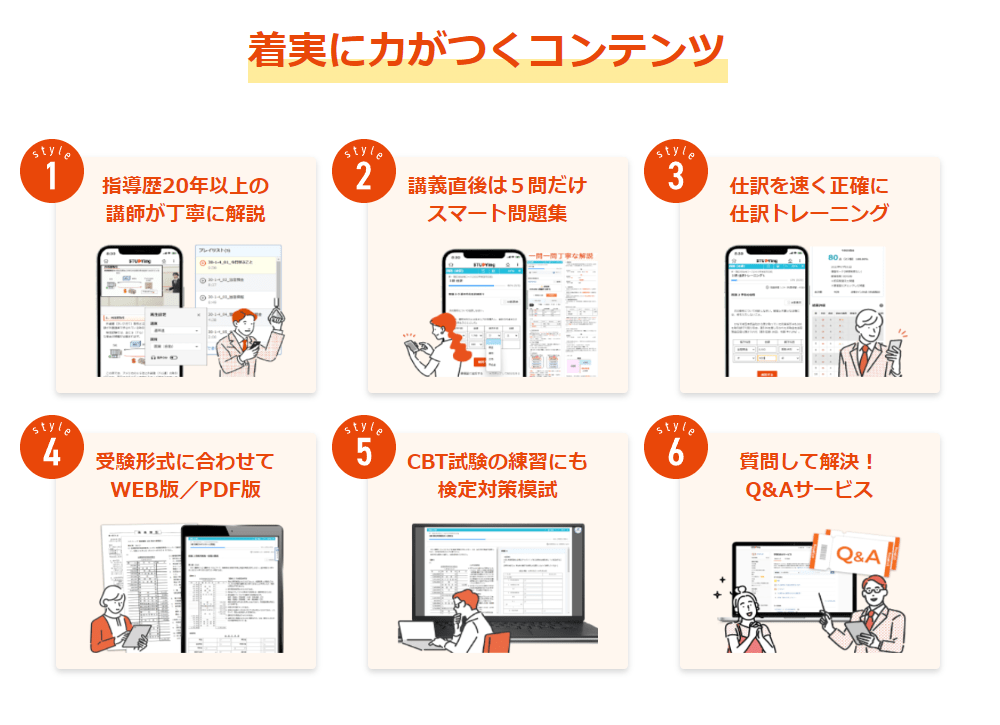

そのスキマ時間の有効活用なら、このスタディングが有名です。大手資格予備校よりも安く(建物などの経費が無いからでしょうか)、空いている時間に、スマホで勉強出来るのが良いですよね!

スタディングHPより引用

受験コストは比較的低く、受験機会もたくさんある簿記検定試験ですが、充分な理解がないと、なかなか合格までが遠いのも事実です。

資格取得を主眼に置くならば、独学で右往左往しながら勉強を進めるより、カリキュラム通りに進んでいくのが、合理的ですね。

スタディングHPより引用

独学で簿記に挑戦する人も、資格アプリ等で簿記に挑戦する人も、是非とも合格を勝ち取って頂きたいと思います!

難関~超難関になってくると、資格試験はまったくの独学では、きびしいという意見が多数派になってきます。

簿記2級も近年難易度が上がって、合格率も下がる傾向にあるみたいです。

ましてや、記憶するに特化した勉強方法ではなく、実際に演習をするが簿記検定の試験対策ですから、時間とコスト面が許されるのならば、資格予備校の通信の力に頼った方が、結果的には近道でいいかもしれません。

以前の記事(資格の攻略)で書きましたが、資格予備校のデータを参考にすると、簿記2級で250時間、税理士で2500時間と10倍の勉強時間です。その簿記2級合格までには簿記3級の3~4倍の時間を要します。

なにやら、地球と太陽の距離、太陽系の距離、銀河系の大きさ、隣の別の銀河までの距離というのに似たものを感じてしまいます。

でも、千里の道もナントカですから、受験される人は簿記3級をあなどることなく確実に合格をゲットしましょうね!

おすすめの簿記のテキストは?|日商簿記3級

では、私が実際につかってきた簿記3級のテキストetcを紹介します。

書籍を選ぶにあたっては、マンガで初学者にわかりやすいか、値段が手ごろな価格か、アマゾンのレビューが良いとかが、私の選定基準でした。

そこでわたしがメインのテキストにしたのが、よせだあつこ先生の「パブロフ流 簿記3級テキスト&問題集」と「総仕上げ 問題集」です。出版は翔泳社。

よせだ先生は、公認会計士をされていて、このパブロフ君の絵も書いておられるようです。

購入されたらわかるのですが、チャプターの終わりの練習問題には、QRコードがついていて動画で先生が実際に解きながら解説してくれますので、とても理解しやすいですよ。

「パブロフ君」は携帯のアプリもあります。私は最初、無料のお試し版を使っていて、そのあと有料のアプリにも入りました。このアプリを使って仕訳の問題をしていましたね。

簿記のテキストは、資格取得を目指す人が多いからだと思いますが他の資格のテキストに比べて非常にリーズナブルな値段設定になっています。

このパブロフ流も、簿記3級のテキストが1400円くらい、問題集が1600円くらいでした。

4コマ漫画で流れをつかんでからの、論点解説なので、初学者にも頭に入りやすいと思います。

ただ、本の内容とは別のことですが、簿記3級と言えども、結局初めにある程度の言葉を覚えなければ問題を解き進めないこともあります。

「勘定科目」はその名称から推察して「借方・貸方」のどちらに入れるのかは慣れてくればわかると思いますが、問題は「経過勘定」で使われる勘定科目です。

未収・未払・前払・前受などよく似ているけど、役目が違う勘定科目が出てきますので、ここは声に出して紙に書いて、とにかくどういう働きをする勘定なのかを先に暗記した方が、早いかもしれませんね。

経過勘定は、4つあるので気に入ったらどうぞ。

簿記の試験は結局のところ、仕訳にはじまり仕訳に終わるって感じです。

簿記3級の試験は大きな問題が5問あるのですが、解くに当たっての基本はやはり仕訳になります。

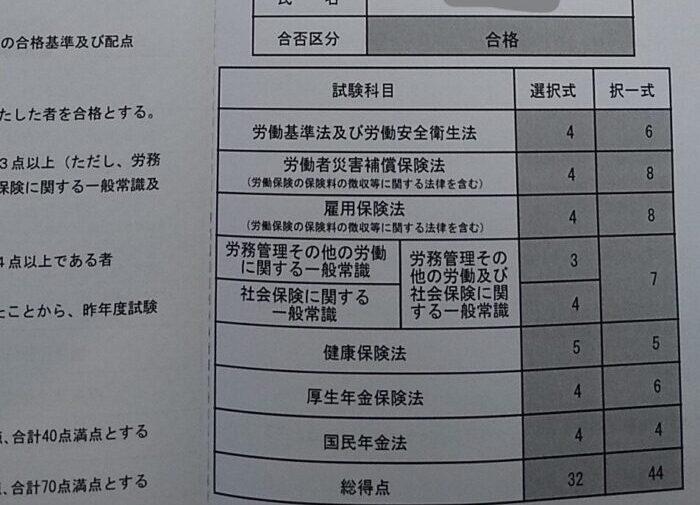

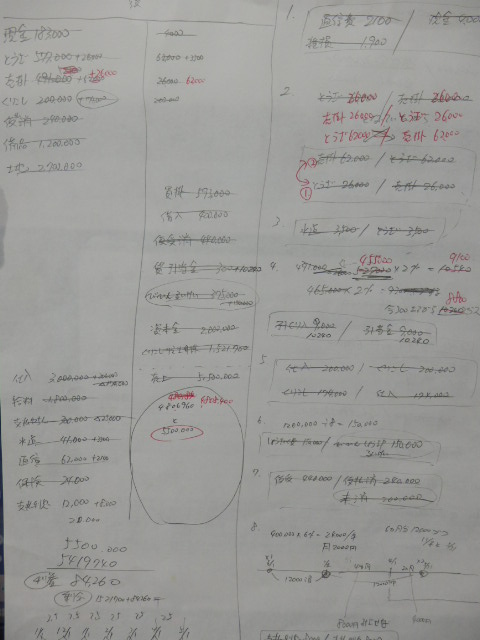

簿記の試験では、まっさらな計算用紙が一枚与えられます。下の写真は私が第5問目と格闘した様子です。

赤字は家に戻って自己採点して間違えていたところですね。第5問は30点中24点でした。

簿記3級試験での実際の計算用紙

それと、余談なのですけど、

これは本の内容には全然関係ないことで、私が気にしなければどうでもいい話なのですけど、

簿記3級のテキスト、各社ともほとんどが薄ピンクなのです。昭和生まれのオジサンには書店で買うのをちょっとためらう色ですw

簿記3級の受験生はお若い女性が多いからピンクにしているのか、いろいろと出版社の思惑があるのでしょうけど「簿記経理は女性がやるもの」というバイアスがあるなら、ちょっとそれはどうかなと思います。

ただまあ、男が薄ピンクのものを選ぶのが恥ずかしいという気持ち自体も、実はバイアスなのでしょうけども。

YouTubeで無料の簿記講義を受ける|日商簿記3級

それとユーチューブでは、いろんな簿記の先生が無料で解説動画をアップされています。使わない手はありません!

gokakuTVというところの大熊先生の動画は、何回か通しで見させてもらいました。

もひとつは、「最速簿記」というチャンネルです。

パブロフ君のよせだ先生が決してダメと言うわけではなくて、同じ論点を他の先生の解説はどうなのかなって感じで、知識のおさらいのために見ていました。

それと、この上に挙げました「gokakuTV」の動画は2018年のものですので、先生の使っている言い回しが改正で変わっているところもあります。

他にも簿記のチャンネルはたくさんあるので、ご自分の気に入ったところを探して、テキストのわからない箇所を理解するために視聴するのはとても良いと勉強方法だと思います。

がんばってください!