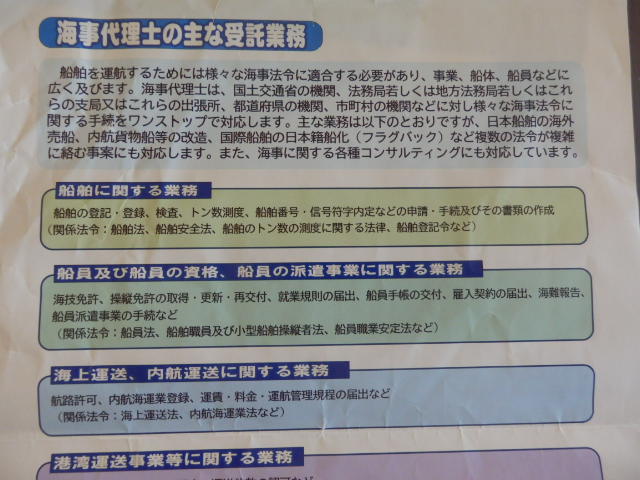

海事代理士は、船舶・船員関係の行政手続をする仕事です

船員の労務関係は社労士と

船舶関連の許認可申請代行は行政書士と

この3つの士業と重なるところもあり、また、重ならないところもあり、

お互いに競合または補完する関係にあります。(業際問題といいますね)

この3つの業務のすべてはできないけれども、それぞれについての一部分は海事代理士ができるというイメージです。

大きな船舶は高額で、不動産的要素もありますから登記が必要になってきます。

普通のお勤めの方に対する労務関係は社労士が扱いますが、船員さんには普通のお勤めの方とは違う特殊な労働法規の船員法がかかわってくるので海事代理士がその業務をします。

船舶や港湾の許可・認可・届出は、陸上で言うところの自働車の登録や車庫証明のときに代行する行政書士の業務に似ていますね。

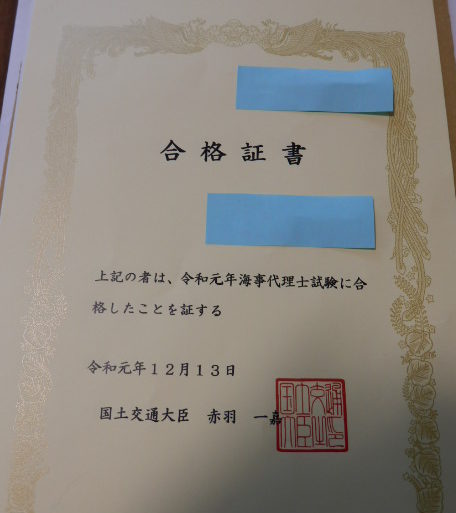

ちなみに、私は海事代理士資格試験に受かってから「日本海事代理士会」が主催した資格者講習会に参加しました。

これは、試験に合格した人が今後、資格を登録して業務を始める前の初歩的実務研修と心構えの講習会でした。

行政書士もそうなのですが、試験に受かっても「試験内容」と「実務」とはまったくの別物のようです。

「日本海事代理士会」で、登録前の開業予定者向けの講習をしていただけるのはとてもありがたいことです。

午前・午後とも、開業されている先生を講師として業務の初歩的講習を受けて、そのあと夕方に懇親会がありました。

そこでお話しさせいただいた海事代理士試験に合格した皆さんの経歴は、海運会社社員・船舶機械メーカーの代表者・社労士・行政書士などでした。

私は直接会話していないのですが、弁護士の方もおられたようです。弁護士は、司法書士や行政書士など、他の下位資格は包括できるようですが、この海事代理士はその特殊性からでしょうか、全部が包括されていないようですので、弁護士さんであってもわざわざ受験しなければならないみたいです。

法律系八士業の末席に存在|海事代理士資格

なにやら「魁!男塾」に出てくる大威震八連制覇(だいいしんぱーれんせいは)の対戦相手の並びのようです。弁護士資格が、大豪院邪鬼といったところでしょうか。

(PR)

注意したいのは、この八士業、この世にあるすべての資格の難易度のくくりではないのです。

海事代理士よりはるかにはるかに難しい公認会計士、不動産鑑定士、

はるかに難しい中小企業診断士は、このくくりには並んでいません。

さらに言えば、受験資格がそもそも専門性のある大学で履修し卒業して、さらに実務経験のいるという受験資格を得るためには、学歴と年数がかかるはるかに難易度が高い資格はまだまだたくさんあります。建築系・コンピュータ系・医療系などですね。

では、なぜ八つにくくっているのかというと、まだ業務に携わっていない私がいうのもアレですけど「職務上請求」と言って八士業の職権でお客様の住民票などを取ることができる資格のくくりみたいですね。

その並びだと思ってください。(海事代理士は末席で書かれていることがほとんどです)

海事代理士試験の難易度|独学でガンバル!

前回の記事では、海事代理士試験の困難性(平日の試験日とか東京で2次試験とか)を書いて来ました。

この海事代理士資格に対して、巷にあふれる資格ランキングの指標は、すごくその評価がまちまちです。

でもですね、ランキングサイトを運営している人のほとんどが、この資格を実際には受験していないと推測されますし、おそらく、いろんな別の資格サイトを並べ見た上で適当に書いているような気がします。いやリアルにテキトーですw

なので、適当感のあるサイトの評価は当てにしてはいけません。

厄介なのはグーグル検索では、そういうサイトが上位に鎮座しているんです。SEO対策とか上手なんでしょうね。

皆さんは騙されないようにしてくださいね!

(もし気になる資格があるなら、一つ一つご自分で複数サイトを当たったり本屋でテキストの分厚さ・中身を調べた方が後で後悔しなくていいですよ。あと、こういうめちゃくちゃな資格サイトよりかは、辛口に書いている資格サイトの方が信用できます。)

ちなみに、グーグルで「資格」で検索して1ページ目にくる「とあるサイト」ですが、ほんとにめちゃくちゃですw

以下に挙げた有資格者は上位・下位ともに、同列に扱われることや、あまりに難度・労力が違い過ぎて、怒っていいですし、それは高く見積られ過ぎだと言ってもいいです。

難度SSで、税理士・薬剤師と、ケアマネージャーが同じ難易度であったり、

難度Sで、公認心理師・臨床心理士と、産業カウンセラーと同じ難易度であったり、

難度Aで、不動産鑑定士・土地家屋調査士と、宅建士が同じ難易度であったり、

難度Bで、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントと、第二種電気工事士と2級土木施工管理技士と同じ難易度です。

そして海事代理士はその資格サイトでいくと、、、難度Bですw

さらにちなみに、難度Bにされてしまった労働衛生コンサルタントの受験資格は

- 医師国家試験に合格した者、医師免許を受けた者とみなされた者および医師免許を受けることができる者。

- 歯科医師国家試験に合格した者、歯科医師免許を受けた者とみなされた者および歯科医師免許を受けることができる者。

- 薬剤師

- 保健師として10年以上その業務に従事した者。

- 技術士試験合格者

- 1級建築士試験合格者

の皆さんですw(なんと、そのサイトより引用)

ランク分けや受験資格がどうなっているのかなどは、全然吟味されていませんね。

サイトを作っている際に、おかしいと気付かないのも、おかしいのです。

私には、労働衛生コンサルタントはベテランのお医者さんがなっているイメージだったんですけど、資格の難易度Bなのですw

話が脱線しましたが、

この海事代理士試験は、合格率だけで判断すると、かなり簡単な試験と思う人もいるでしょう。

確かに、司法書士の2~3%、社労士の6%前後、行政書士・宅建の15%に比べたら合格率はものすごく高いです。

これだけを見た人の中には「楽勝」と感じてしまう人もいると思います。

私が受けた年は、前年に比べてかなり口述試験が難しくなって、最終合格率(筆記試験と口述試験のトータルの合格率で)は34%くらいになった模様ですが、それでも他に比べたらまだまだ高い合格率です。

その前年は、筆記60%くらい口述90%くらいで、トータル合格率は50%代の合格率だったと思います。

合格率だけで言えば、国家資格の中では、ものすごく高い方であるのは事実です。

海事代理士試験の受験生の素性・バックボーンが、資格に対してガチ勢でそもそも行政書士の先生とか海運会社の人など行政手続きや海事の意識高い系の方々が多く占めるということと、試験日が平日開催ということもあって、記念受験組などの「無勉強層」は少なくなっていますから必然的に合格率は上がります。

ネットの世界だと「誰でも受かる試験」という評価をする人もいます。

確かに誰でも頑張れば受かると思います。ですが決して、ふわっとした浅い勉強で誰でも受かる試験ではないですね。

口述試験対策は、御経を覚えるくらい、または、演劇のセリフを覚えるくらいの労力はいります。

あくまで私の感想です。

ひとつひとつの問題肢の難易度は、宅建士試験の方が難しい問題があるかもしれません。

ですが、宅建は四肢の択一問題です。

海事代理士試験は、語群からの番号選択か、穴埋め記述がメインです。

語群からの選択は比較的容易ですが、穴埋めは語句を確実に覚えていなくては書けません。

ですので、あいまいな知識では解答欄に書く答えの漢字そのものが思い浮かばなくて書けないのです。

ですので、筆記試験対策においても要らない紙の裏にでもいいですから、とにかく手を動かして、漢字の羅列に慣れておくことも大切です。読んで知っていても、文字に出来ないことってありますので。

試験時間は宅建は2時間の筆記のみ。

海事代理士は4つに区切って、丸一日かけての筆記です。

1時間30分・1時間・2時間10分・2時間10分の4時限までですので、トータル6時間50分です。

途中退室はできるのですが、丸一日試験に拘束されるのはけっこう疲れます。

そして海事代理士筆記合格者には主要4法律の口述試験が、東京の国土交通省本局で行われます。しかも、何度も書いていますが平日に行われます。

海事代理士試験は、受かるまでのリアルな物理的な道のりは、行政書士・宅建・社労士に比べて、困難性があります。

試験対策用のテキスト・問題集の選択のなさ、受験地までの距離、船舶の法律の難読性などもあります。

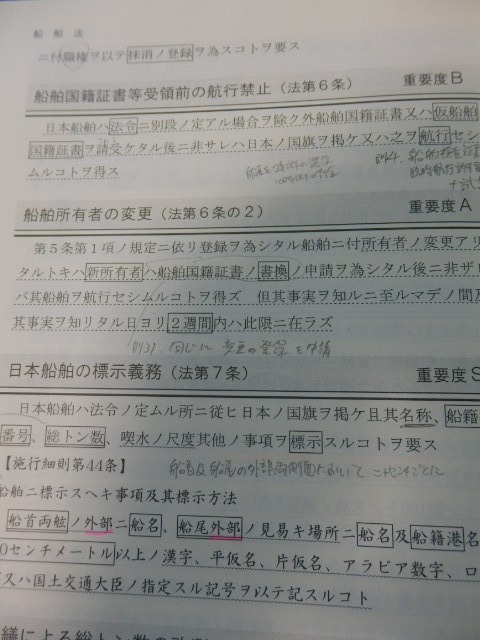

船舶法・船舶安全法はいまだにカタカナの条文でして、

明治時代の息吹が令和の時代に感じられます。

船舶法の条文の抜粋

カタカナの条文も、結局は「慣れ」ですので、何回か目にすると大丈夫になります。

海事代理士の受験者数|独学でガンバル!

ちなみに令和2年度12月の合格発表を国土交通省「海事代理士になるには」で見ると、

まず、筆記試験では、

- 出 願 者 数 386名

- 受 験 者 数 288名

- 合 格 者 数 156名

- 受験者に対する合格率 54.2% でした。

そしてこれを突破された人が口述試験に臨むわけですね。それがこちら↓

- 受 験 資 格 者 210名(今年の筆記試験合格者 156名)(筆記試験免除申請者 54名=前年の口述試験に落ちた人で再チャレンジの人)

- 受 験 者 数 199名

- 合 格 者 数 124名

- 受験者に対する合格率 62.3% となったもようです。

再チャレンジ組のことを加味しないで単純に計算すると、合格率は約33.7%となります。

個人的には、海事代理士の受験者数・有資格者数がもっと増えてくれたらいいなと思っています。

資格の底上げの意味もありますが、そもそも日本は海運での輸出入で成り立っている国です。

海運の衰退は日本の衰退に直結すると思うのですが、御多分に洩れず、そこで働く人員不足、高齢化が起こっているようです。

海事代理士は直接的には海運をする立場ではなく、その業務を手続きを通してバックアップする立場です。

まだ海事代理士の登録もしていない私が言うのもおこがましいのですが、有資格者が増えることによって、海運業界の盛り上がりの一助になるのではないかと思っています。