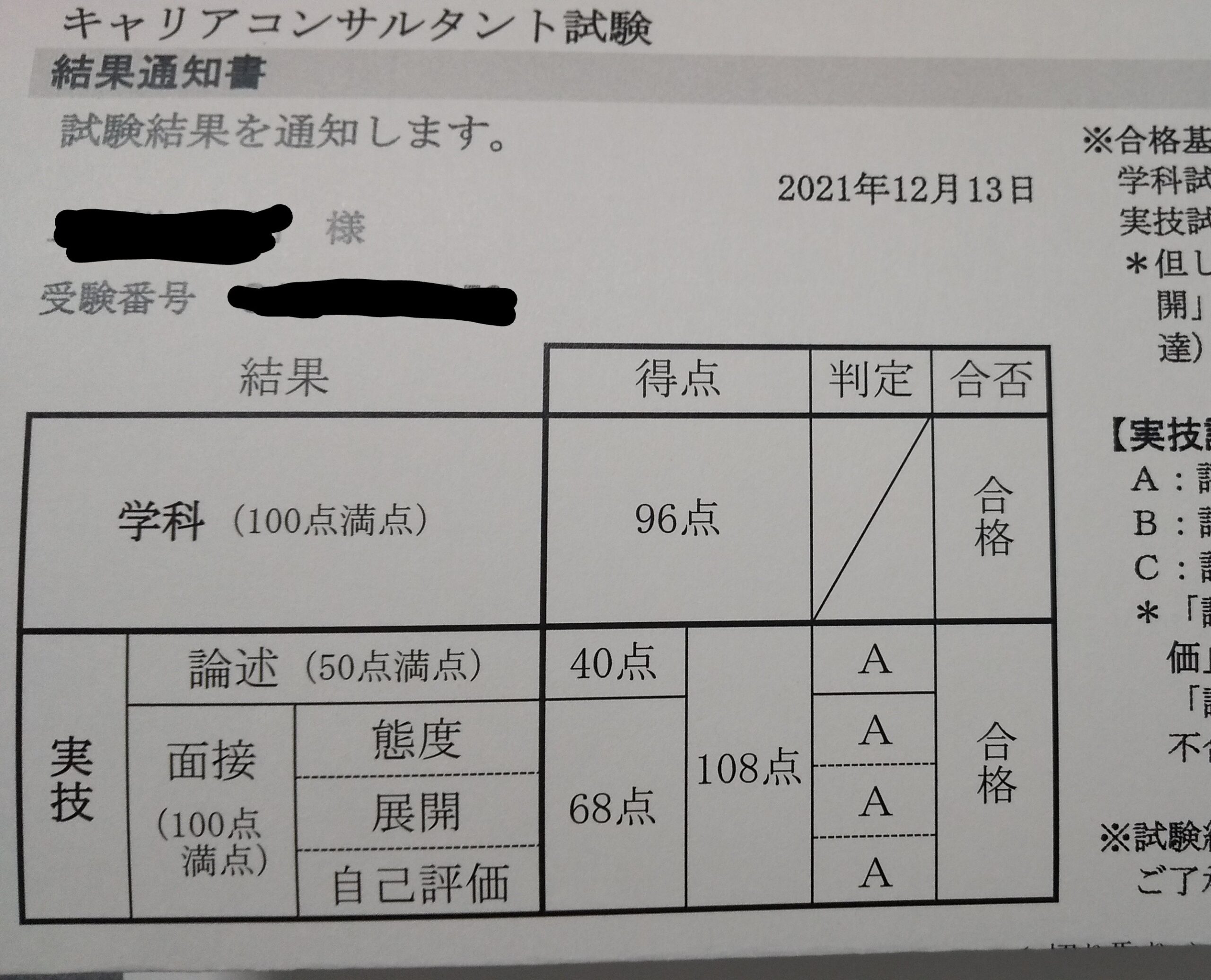

私は令和3年の第18回のキャリアコンサルタント国家試験に合格しています。

一応、一回目で、かつ、すべて「A」判定での合格でした。

(計画的に勉強すれば、皆さんもきっとAになると思います!)

ただ、この第18回の試験は、一節によると、ある事情で合格率が軟化したと言われています。

この話は、別の機会に取っておきまして、今回は、

まことしやかに言われている理由↓

私のキャリアコンサルタントの養成校選びと、そこで学んだこと、そこでは学べなかったことなど、そして初めに買った問題集について書いていきたいと思います。

キャリアコンサルタントの養成校選び(結構重要。だけど初めてでは、わからないこと)

現在、キャリアコンサルタントの養成校は21校あるみたいです。(追記令和6年1月現在、24校になったようです。)

当然、私もこの表の中の養成校で学習しました。オンラインの講習をしていた、後からわかったことですが老舗の学校でした。

私は鹿児島県の、さらに地方の町に住んでいます。県の都市部である鹿児島市内にでるのは、車でも、電車でも、1時間以上かかります。それには、交通費が、車(ガソリン+高速代)でも電車でも、往復2000円くらいかかってしまいます。

この上記サイトの開催予定地を見ていただくと、都会しか講座を開かない学校がたくさんあります。

まあ、人口が少なく、それに伴って受講希望者が少ないので仕方がないところでしょう。

鹿児島で開催予定の学校もたしかに数校あります。あるんですが、情報が少なくて、ネット調べてましたが、それでもわからないことは、直接電話で問い合わせました。

そうすると、どうやら、教える講師がその県に常駐しているわけではなく、年間で地方を「巡回」しているようなのです。

ですので、自分の都合の良い時期に「通学」で講義を受けることが出来ませんでした。

では、私はどうしたかというと、

この一覧表の左に「オンライン」とあります。オンラインならば、地方に住んでいることや、交通費を心配することはありません。(ちなみに、オンラインをする養成校は去年に比べて、ずいぶん増えた感じがします。私はちょうど今の時期5月ごろに、オンライン受講を申し込んだ記憶があります)

ただ、オンラインといっても、次に行われる国家試験に合わせて開催時期は限定されていますので注意が必要です。

私は、「どこでもよかった」のですが、

この開催時期と、オンライン、値段、老舗感で、この表の中の一つを受けました。

コロナのおかげと申しましょうか、ずいぶんZOOM的なものが世間に広がってきましたので、これは田舎に住んでいるものとしては、喜ばしいことですね。

まぁ、反面、ZOOMは画面からでしか伝わらないので、リアルなライブ感を100%出せないことがあったり、自宅にいるので余所行きの気分ではなく、中にはご自分の主張を「好き勝手いう人」もいたりしましたw

キャリアコンサルタントには、2つの団体が存在し、養成校もこのどちらかの教え方になる

あと、キャリアコンサルタントには、団体が2つあります。

「キャリアコンサルティング協議会(CCC)」と「日本キャリア開発協会(JCDA)」です。

この2つの団体が、登録試験機関となっています。

こんなことは、キャリコンになろうとした受講段階では、よく分からないことです。

私は、そもそも2個あるのが不思議でなりませんでしたが、団体の利権争いと天下りの話を総合考慮すると、「ああ、なるほど」と理解できました。

まぁ、結果的には、どちらの団体をベースに教えている養成校なのかは、書いてあっても、授業の内容(団体の主義・主張)は、受ける前には、わからないことですし、現状、資格試験に受かってしまえば支障はないので、どちらでもいいと思います。

とはいえ、実技の面接試験では、聞かれる内容が違ってきます。まぁ、これもその団体の教え方に準じて、勉強していくしかないと思います。因みに、私は、キャリアコンサルティング協議会に属する養成校で勉強することになりました。

(テストの内容が、なぜか違うという、さらに謎なことはありますが、難易度がそう大きく変わることはないらしいです。この二重行政的なモノは、受験者にはまったく得な話ではありません。得をするのはだれなんでしょう?)

キャリアコンサルタント養成校で学ぶこと・学べないこと

始めにお伝えしておきたいことは、キャリアコンサルタントの養成校のカリキュラムは、

国家資格キャリアコンサルタント試験を受けるために受けなければならないモノ(実務経験者の受験等の一部例外はあり)

ですが、

国家資格キャリアコンサルタント試験の合格が約束されたモノでもなく、また試験対策に時間を割いておりません(講師が余談的に試験について話すこともありますが、場つなぎ的な、ほんの僅かなものでした)。

例えますと、公立の中学校みたいな感じです。高校受験には一定のカリキュラムを受けなければならないので、生徒は登校して授業を受けます。でも、その勉強内容で、高校の入試合格を、中学校の先生は請け負ってはいませんね。

これと同じです。試験に受かるためには、ご自分で試験用のテキストと問題集等を購入する必要が出てきます。

ですので、本番の試験の対策は、早めにされておかれるのが、あとあとの「心の余裕」に繋がってきます。

(とはいえ、私が受けた第18回の合格率は、学科試験80%超、実技60%超という高い合格率でしたw)

こちらのサイトに第19回までの合格率などを詳しく解説されています↓

厚生労働省 キャリアコンサルタントになりたい方へ(データの出処ですね)

確かに高い合格率ですが、養成校で学んだことだけで、他に対策をすることなく、ほぼ「無勉」で受かるとは思いません。

養成校に申し込む前に、一度、過去問題を、頭がまっさらな状態で、見てみればだいたいわかるかと思います。

やはり、試験の対策をしておく必要はあると、経験的に思います。

そもそも、この試験は、学科と実技があります。

養成校でも期間の前半に「制度は何ぞや系」や「理論家」の講義をさらっと受けますが、ほんとにさらっとです。あとは自分でやるのみです。

(養成期間は、3カ月の期間ですが、週一です。実務者を要請するには、わずかな期間ですね。そして、その従業内容の多くは実技的なトークするものが大半を占めています)

後半になるにつれて、ZOOMですけどグループに分かれて、ロールプレイと言って、相談者役とキャリコン役に分かれて模擬面談をします。そのあと「あ~でもない、こ~でもない」と意見を出し合う格好になります。

お互い素人です。ですから技法や理論を度外視して(まだ知らないので)、今まで生きてきた経験をぶつけてくる人もいますw

つまり、何が言いたいのかというと、世の中にはいろんな人がいて、そのいろんな人とこのキャリアコンサルタントの養成講習で出会ってしまうことがあるということです。

私も変なところがあるのは自認しておりますけれども、この「いろんな人」の中には自分の「変なところ」を抑えることなく生きてこられた人がいます。

そして、こういう人にありがちなのですが、素人同士なのにやたら「指示的」「経験的」「全能的」になってしまうのですね。因みに、私の言う、この該当者は、たまたまですが50前後のオバサン達でした。

おそらくですが、彼女たちは、この資格や仕事において、将来、労働者の裏方の存在になる意識が薄いんでしょうね。

今となっては「反面教師」だったと思うしかありません。

でも、これから、これらの人(彼女らが、受かったのかどうか、仕事に使うのかどうかは不明ですが)と面談をされる相談者さんは、受けた後、もやもや感が残るのかもしれませんね。

生意気ですが、試験に受かることと、カウンセリングの資質は、別問題なのです。

そして、今度は養成校のことについてですが、

いろいろな資格試験を受けてきた私が思うには、この養成校の教科書が教育系の本の中で、

もっとも「アカン本」の一つでした。

書いている人が分担して書いているのは仕方が無いにしても、とにかく読みにくいのです。

いかにも、昭和の公立中学の教科書のような「カリキュラムを流すこと=教える側の論理=分かり易さを検討してこなかった」構成で書かれていて、何が特に重要なのかが、非常に分かりにくいのです。

メインの教科書なのに、外部の問題集をあらかた試験に出る論点を解いて理解し、空いた時間でしぶしぶ読み直して、ようやく内容が繋がるといった具合の構成になっています。

ですので、予習復習的に、外部のテキストや問題集を買って、

並行して、又は、先んじて学習しておくのが、よろしいかと思います。

特に学科の項目は、空いた時間に、自分で学習を進めていけます。覚えることは、早めに取り掛かったほうが、記憶の定着に有利に働きます。

あと、人によっては、学科と実技は別物と考えられている人もいるみたいなのですが、私はそうは思いません。

学科で得た知識は、実技のベースになりますので、早いに越したことはないと思います。

はじめに買った問題集|キャリアコンサルタント試験対策

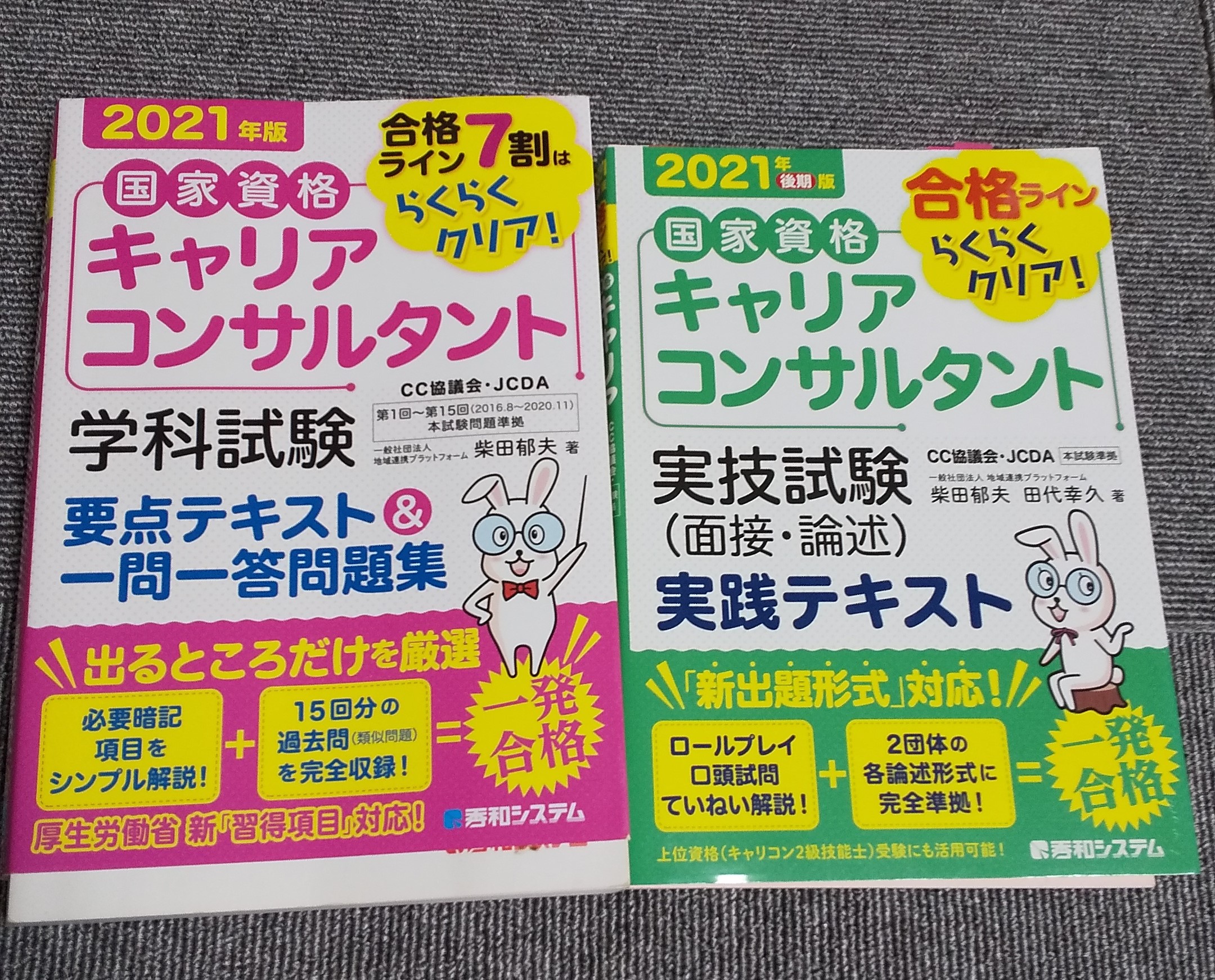

養成校の講習が始まって、ちょっとしてから、アマゾンで購入しました。秀和システムの問題集です。

緑の本は、実技用のものです。今までキャリコン問題集には「実技用」のものがほとんどなかったらしく、この緑の本がほぼ初だったようです(解説書みたいなものはあったようですが)。

なので、どうせなら同じ出版社のモノをと思い、買った次第です。

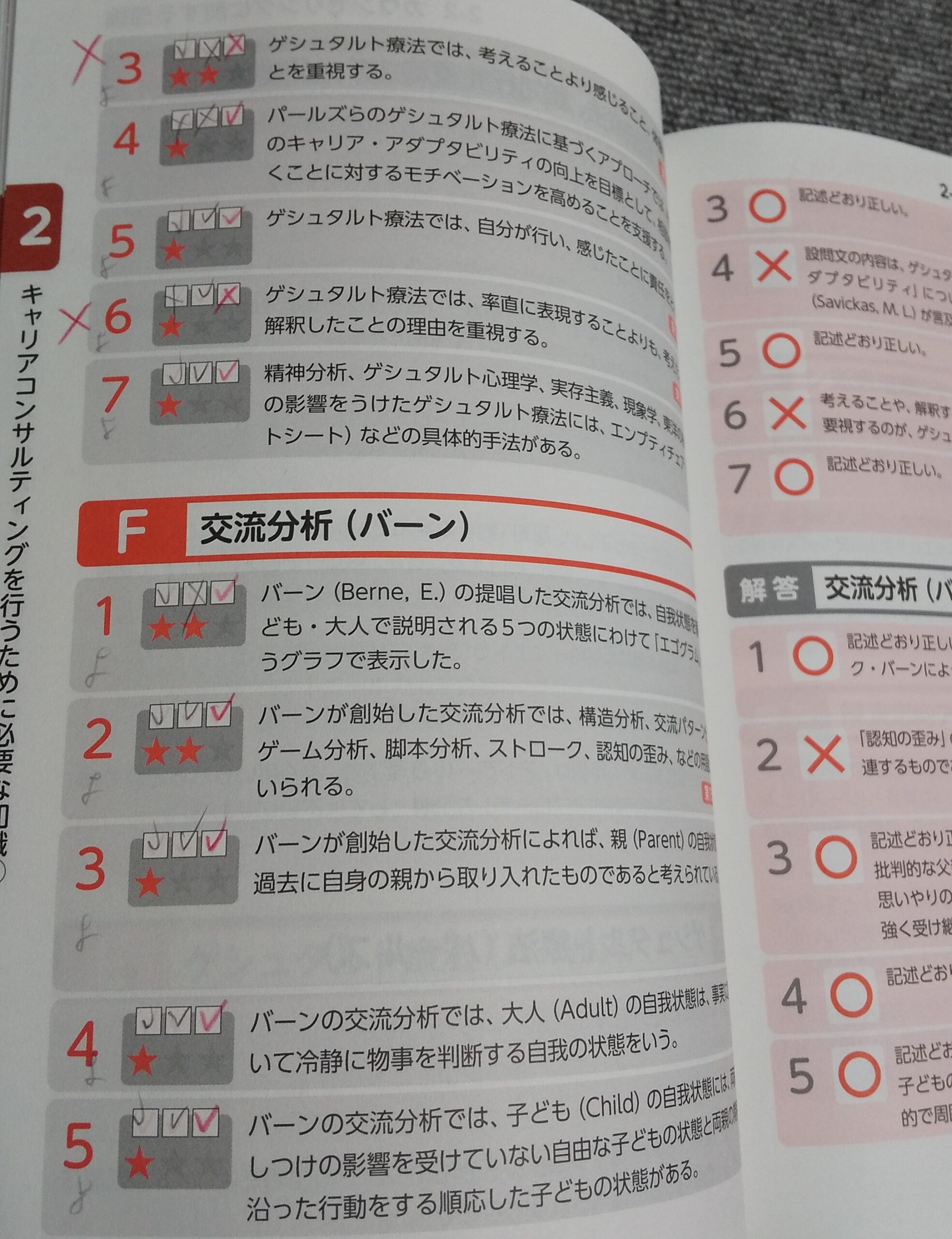

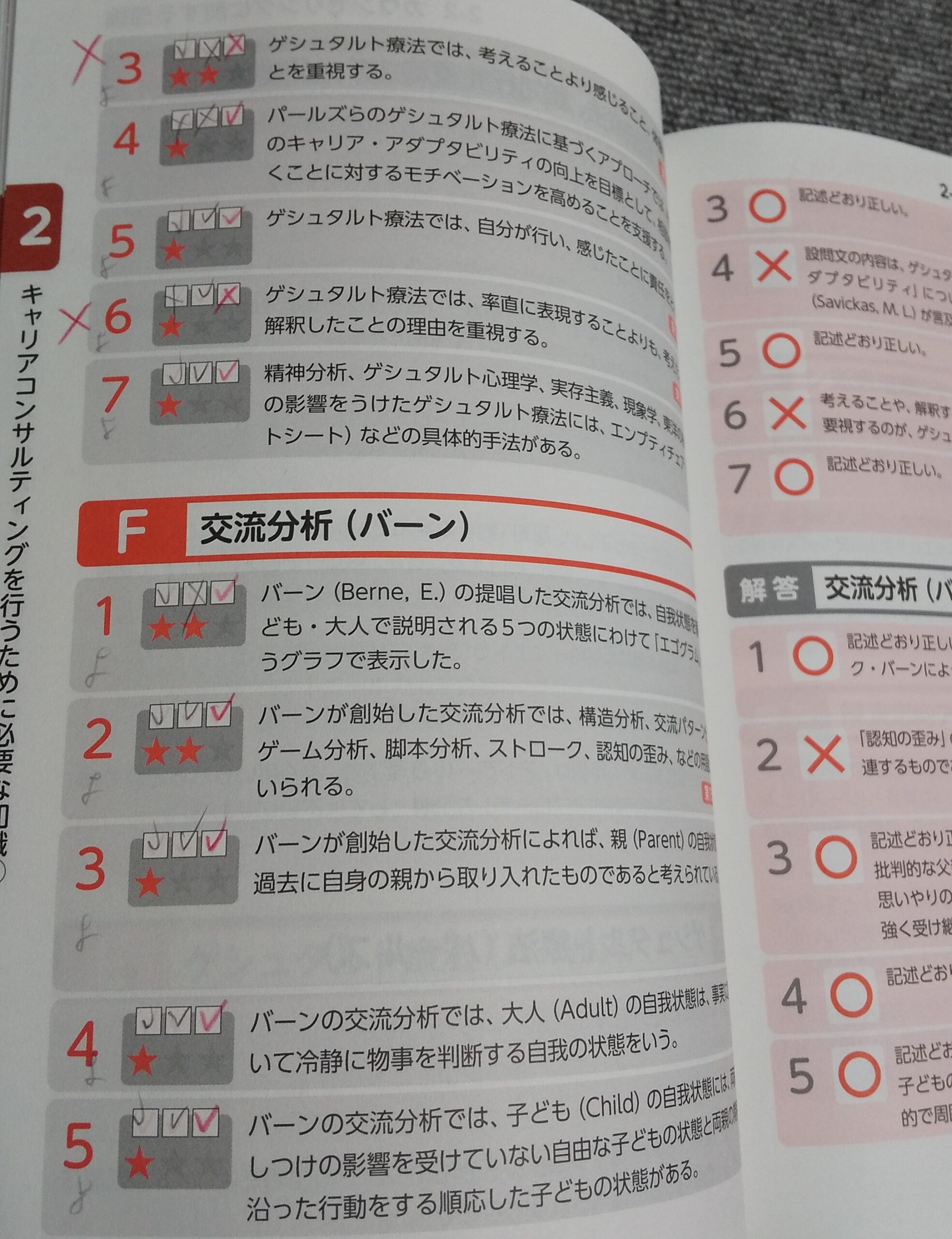

問題も解説もさらっとしています。脳に用語を記憶させるのは、この一問一答形式がよろしいかと思います。

因みに写真の印、一回目はさらっと読んだので「よ」としてます。そのあと3回解いたんですね。

×のものは、いつまでやっても、×という受験アルアルもw

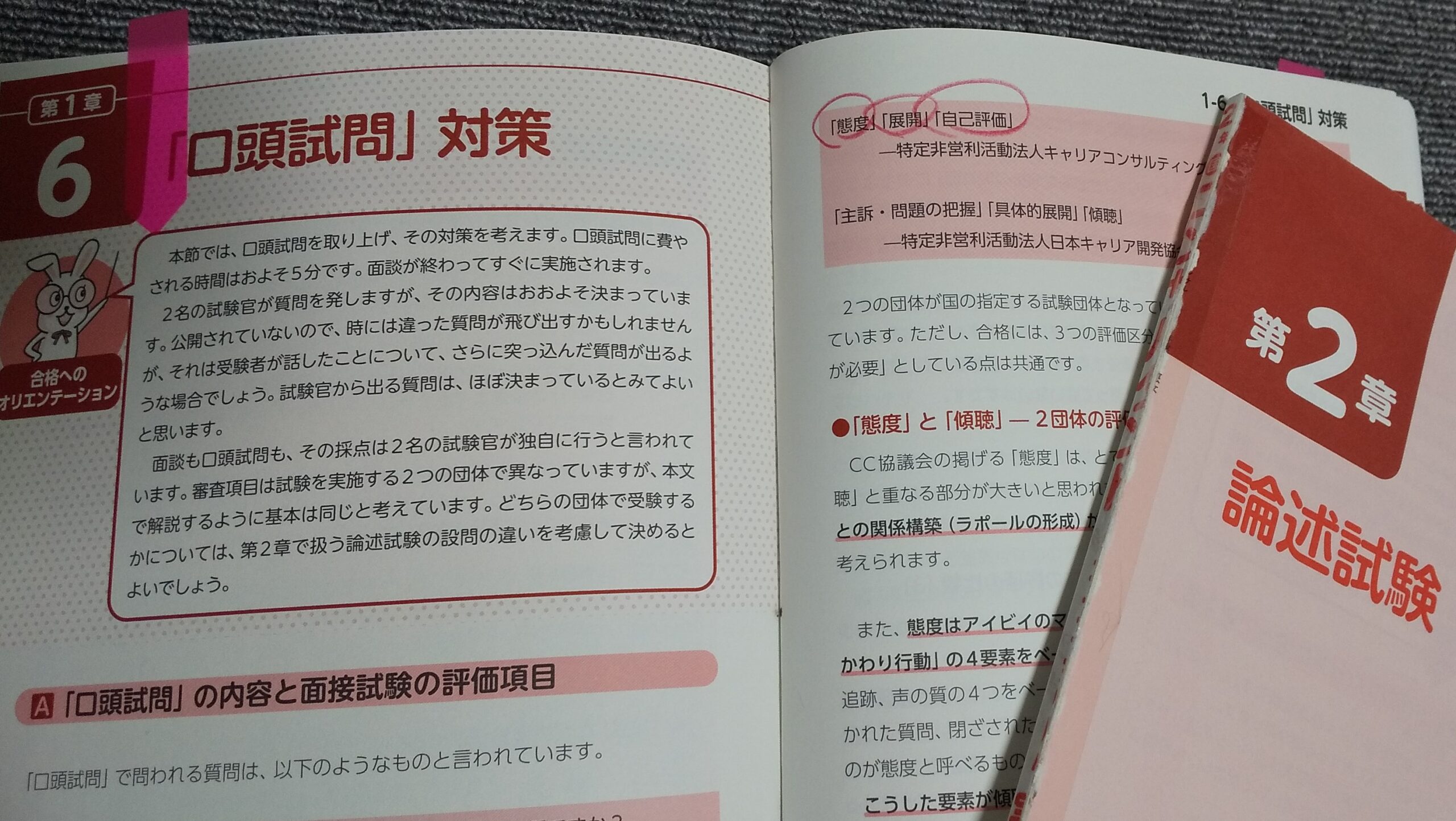

実技の問題集は、面接と論述を切り取ってました。

なんで切り取ったのかと言いますと、なぜなら論述のテストは筆記と同じ日(前半戦)にテストがあるからですね。

余談ですが、実技の範囲としている論述を、第一日目試験日と同じにしているのに、当局のいじわるを感じてしまいますw

と言いますのは、

初めて受けるキャリコン試験で、筆記テストは合格して、実技で不合格だった場合、次の試験の筆記テストは免除されます。しかし、論述が筆記テストと同じ日に開催されるので、受験生は結局、2回試験会場に足を運ばなくてはならないのです。

都会にお住まいの人はあまりピンと来ないかもしれませんが、田舎に住んでいる人が、新幹線を使って、試験会場に向かうコストは、ばかにならないのです!

キャリアコンサルタント協議会で受ける人に朗報?

上記の当局のサイトで、ページの内容の紹介をしています。どうやら解説が詳しいみたいですね。

試験を開催している機関の問題集なので、やっぱり試験との親和性は100%でしょうから。

なんか、損した気分ですw

なので、こちらの本が私のキャリコン試験に間に合っていたら、購入していたと思います。

まぁでも、因みにイキがるわけではないですが、学科の点数は、50問中48点でした(100点換算で96点)。ですので、上記の秀和システムの本で十分受かります。

キャリコン学科試験の難易度的には、分量から考えても、FP3級、販売士2級、危険物乙4くらいでしょうか。

でも、簡単だからと言って、学科試験に関しては、時間を割いてやらないと得点は上がりません。

自分のペースでどんどん進めていける科目ばっかりですので、早めに問題集を読んでおくことをお勧めします!

キャリアコンサルタント試験の実技(論述・面接)対策用の本も充実してきました!

私が受けたときは、市販で秀和システムの実技本しかなかったのですが、今は、いろいろな出版社がら出ていますので、ご自分と相性の良さそうなものを選んで、早めに対策されるのが宜しいかと思います。

実技の試験なのに、本を読むのか?と思われるかもしれませんが、養成校で知り合ったキャリコンの素人同士がロールプレイして、間違った解釈や自信を付けるよりかは、全然マシだと思います。

そして、論述試験の組み立て方を実際に手を動かして勉強すると、面接試験の対策にもなります。

次回は、学科以外に、私が取り組んだこと、読んだ本などを紹介していきたいと思います。