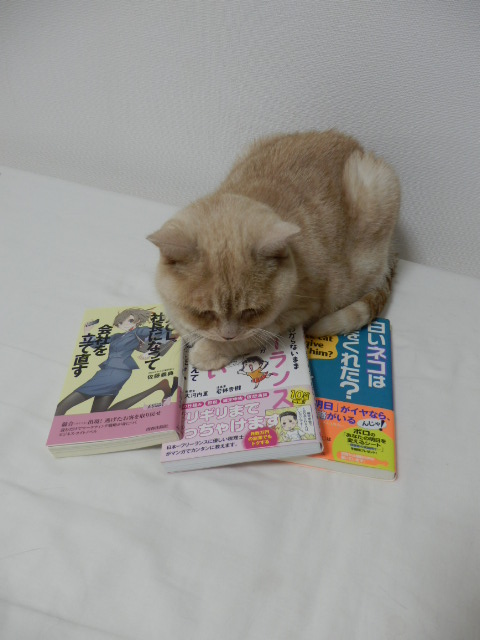

今回も独立開業に向けて読み終えたものを3冊、挙げていこうと思います。

今回は、初歩的なマーケティング本とコンサルタント本、それと自己啓発の本になります。

そのうちの2冊は「ビジネスを始める前に100冊読む」と決める前から買って読んでいた本も、おさらいで再び読んで、記事にしました。

新人OL、つぶれかけの会社をまかされる|佐藤義典|青春出版社

出版社は、「青春出版社」。

なんか見覚えあるなと思って調べますと、昭和の大学受験生ならお馴染みの「試験に出る単語」略してシケタンまたはデルタンを出していた会社でした。社名もなんかノスタルジーを感じますね。

さて、こちらの「新人OL…本」は、新書サイズで、小説的なつくりになっていましてとても読みやすく、私たちにマーケティングの基礎を教えてくれます。

内容は、若い女性が社命で、赤字続きの料理店を、マーケティングを学びながら立て直していくという話になっています。

表紙が、手を腰にしてピザをくわえるというなんとも、ヤングアダルト向けの絵でありますね。

そして内容も絵に沿った雰囲気がありますが、まあ、本格的な小説を読むわけではないですし、読みやすければいいわけです。

そして、各章の最後には、まとめとしてきちんとした解説もありますので内容的にも大丈夫です。

さらに、この小説をマンガにしたものも出ているようですので、世間的にもマーケティングの基本を得るためには、良書という評価なのかなと思いました。(マンガでの絵の感じは、この本の表紙とは変わったようですが)

基本だからこそなのですが、商売を成功させるために、よくよく考えなければならない項目として、

- ベネフィット(お客さまの)

- ターゲット(店の)

- 強味・差別化(店の)

- 売り物・売り方・売り場・売り値(店の)

- 想い(店の)

というのを具体化していくことが書かれています。しかし、いざとなると頭を悩ましますね。

一つ一つ見つけていくしかないかもしれないです。

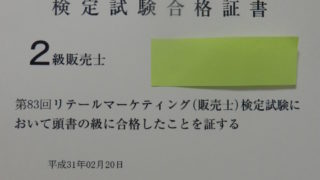

私は以前に、リテールマーケティング検定(販売士)2級を受けたことがあります。

この検定試験は、商売におけるもっと広い基礎的な一般的な科学という意味合いのものでした。それはそれで、大いに役立つことだろうと思います。

この「新人OL・・・」は、より実践的な人的なことの予習といったところの位置づけですね。

この本では項目の順番で「想い」が最後に書かれています。

ビジネスで一番中核になるものは、この「想い=どう貢献したいか」であるとしています。

稼ぐコンサルタントの起業術|富田英太|日本実業出版社

ふと思い出したのですが、中島みゆきさんの歌に「あした」というのがありまして、

その1番の一節に「形にない ものに誰が 愛なんて つけたのだろう 教えてよ」というのがあります。

コンサルタント業も、形のないものを扱います。ノウハウや情報を売る商売です。

愛とはオーバーなことを言うつもりはありません。この本でも書かれていますが、肝心なのは、経営者の経営理念のようです。

これがあやふや、もしくは無いと、いくら集客を増やす作戦を立てても、スタッフのモチベーションを上げようとしても、うまくいかないし永続しないとのこと。

コンサルタントには、いろんな種類があります。土木から、結婚、受験、保険、経営、スポーツなどなど、多種多様ですね。

士業も一応コンサルタントに入るわけですので、クライアントのニーズに答える人間にならなくては、商売がそもそもできないです。

この本の前半、中盤は、まぁ参考にさせてもらうくらいにして、

最後の方で、感銘した部分があります。

多くの経営者がコンサルタントを使うわけは、組織運営と売上改善の向上を目指すためなのですが、それに対して、著者は「コンサルタントとしての仕事の優先順位」をつけられています。

優先順位は、①から⑫まであるのですが、集客はなんと⑪番目、スタッフのモチベーションは⑧番目になっています。

①は、経営者の意識改革、②は、店の徹底分析、③は、経営理念の確立、④は、ブランディング施策の立案となっています。

このあたりは、経営者の心(考え、気持ち)の話になりますね。

経営以前の話で、起業する人の本音は、金儲けのため、生活のためという人が多いと思います。親の事業を継いだという人もいるでしょう。

まぁでも、それを言ってしまうと起業する意味・経営する意味が薄らいでしまいますので、

何のために、誰のために、何がしたいのか、どうありたいのか、ということを模索しなければなりません。

で、こちらのほうが、事業計画や採用、サービス内容などより優先順位が高くされています。

まあ、実際、実務になると、採用とか、財務とか、個別・個別の問題の対処療法になるのだろうなぁと想像できますし、経営者の意識改革ってことで、聞く耳を持った社長であったらいいですね。

で、おおいなる、そもそもになりますが、

まず私自身が「どうあるべきか」「目的」「目標」をはっきりと考えていないので、他人様からお金をもらって「どうあるべきだとお考えですか?」などと聞くレベルにまだまだぜんぜん達していないのです。

そして、短期、中期、長期と目標の設定をしなければなりませんね。

幸せになる勇気|岸見一郎・古賀史健|ダイヤモンド社

前回、当ブログで紹介しました「嫌われる勇気」の続編になります。

話は「嫌われる勇気」の三年後。例の感情のコントロールに難のある青年が久しぶりに哲人を訪ねることから始まります。

この本には「帯」がついてまして、そこにはこの「青年の毒舌ベスト3」というのがあります。

誰がどういう基準で選んだベスト3かは、わかりません。

1位 わざわざ嫌われたいと願う人間などどこにいますか!

2位 わたしは嘘で塗り固められた善人よりも、己の欲望に正直な悪党を信じます!

3位 ふん、そんなもの理想論ですね。

あの青年にしては、パンチが無さすぎですね。

では、私が選ぶ青年の毒舌を同じく3つ挙げたいと思います。

P70 いい加減にしろ、この鉄面皮め!なにが悲劇の安酒だ!

P114 ・・・・こ、この忌々しい毒虫め!

P153 軽口を叩くな、このサディストめ!

学校の先生になったこの青年の日々の苦悩は、わからなくもないです。そうとうストレスフルな仕事なのだろうとも思われます。

激しい悪態をついていた青年は、それでも哲人との対話を進めて、

与えよ、さらば与えられん。(聖書の「求めよ、さらば与えられん」をアドラーならこう言う)

幸福とは貢献感である。

自立とは自己中心性からの脱却。

を哲人から聞きます。

そして、さらに対話が続いていき、

青年は「・・・・愛、自立、そして共同体感覚‼ なんということだ、アドラーのすべてがつながってくるではありませんか!」とまで、理解を深めています。

P270で哲人はこう言っています。

たとえば「花が好きだ」と言いながらすぐに枯らしてしまう人がいます。水をやるのを忘れ、鉢の植え替えもせず、日当たりのことも考えないで、ただ見栄えのいいところに鉢を置く。たしかにその人も、花を眺めることが好きなのは事実なのでしょう。しかし、花を愛しているとは言えない。愛はもっと献身的な働きかけなのです。

この「花」の部分を、お金でも、猫でも、犬でも、異性でも、伴侶でもなんでもいいので、当てはめて考えて、自己の戒めにできますね。

この部分を仕事にすると、上記で、マーケティングの本のところで書いた「想い」や、コンサルタントの本のところで書いた「経営理念」を、考える・考え直す・継続させることができるかもしれないと思いました。

まとめ

マーケティング、コンサルティング、それとアドラー心理学。

一見、関連性がなさそうな単語ですが、

自分がどうあるべきか、どうなりたいかを、自分に問うことから始まります。

そして、目的は、貢献です。

他者と比べて競争することは、確かに自己の成長につながりますが、それにこだわると、優越感や妬み嫉みという、人間の負の感情が出てきます。

出来るのならば、他者の活動を避難しないで認めつつ、自分の進むべき道を確立するほうが、精神衛生上も、世の中の平和になろうかと思います。