複数テキスト使用のデメリット|独学で資格試験

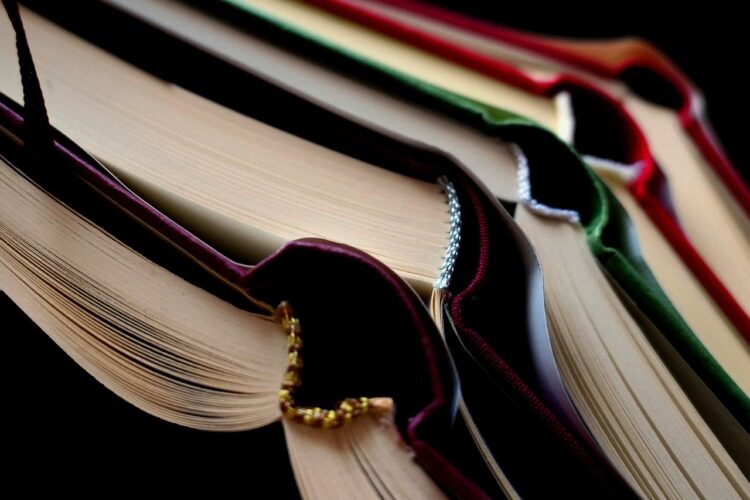

初めに申し上げると私は複数のテキストを使用する派です。多くの資格試験の先人たちは一つのテキストをやり込むことを推奨されている人が多いと思いますが、私は違います。

一つをメインテキストとして、もう一つ「毛色」の違ったものをサブテキストとして使うことが私の今までの資格受験ライフでは多かったのです。

資格の勉強を進めていくと過去問などの問題を解いていて、判らない論点の解説を読もうとしてテキストで該当箇所を探そうとしたときに、その問題の該当部分が載っていないことがたまにあります。

なので、もう一つのサブのテキストを見て載っていたら、それはそれでOKですし、

そちらのサブテキストにも該当箇所が載ってないなら「まあ、じゃあ、重要じゃないのね」という判断の具合でした。

複数テキストを使うデメリットは、単純に書籍代が一つのテキストに絞るよりかはお金が掛かってしまいます。

でも、前回の記事で書きましたように、予備校に通うことと比べたらすいぶん安く済みますよ。

資格学校に通わないなら書籍代にお金をかけてもいいんじゃないかと思います

私のように、町まで一時間以上かかる田舎暮らしだと、そもそも資格予備校がある県庁所在地まで、往復の電車賃の1回分で、1冊の書籍代に匹敵してしまいます。

つまり、私を含め田舎暮らしの人が、予備校に通うことを思えば書籍代にたくさん掛けたとしても、トータルコストは全然少ないのです。

私の例でいくと、県庁所在地までローカル線で片道950円かかります。往復で1900円。

社労士受験生ならご存知だと思いますが、日本法令の「社労士V」、労働調査会の「月刊社労士受験」、TACの「無敵の社労士」という教科書代わりにもなるシリーズ物の雑誌が、一回の往復で買えてしまいます。

一回通学するのに1900円と、予備校代に20~30万円、あと飲食代などを考えると、私は今のヨワヨワの立場ではちょっと捻出するのは無理でしたw

そもそも、地方主要都市ではない県庁所在地だと、資格予備校の選択の幅も全然ないのです。

私の県では、大手予備校の提携校(地方のビジネススクールが看板だけ替えている)と、ちょっと社労士試験では評判すらも聞かない予備校しかありませんでした。

あとは通学よりちょっと安めで、自宅で通信講座を受けるという手もありますね。

自分と相性の悪い文章は読まなくたっていいじゃない

テキストを複数にすると、当然読みこなすのに時間がかかります。

買ってはみたもの読まない本、開いてみても読まない部分ってのはどうしても出てきます。

勉強の本だけでなく普通の本や雑誌などでもありますよね。

まあ、つまりは、その部分においては、その本と相性が悪かったということだと思います。

相性が良ければ文章は、さらさらと気にせず読んでしまうものです。

さっき書きました社労士用の雑誌も私は何冊か買いました。そして、読まない部分もたくさんありました。

予備校の講師がパート別に分かれて書いている雑誌なので、読みやすい人・読みにくい人が出てきてしまうのです。文章に対する好き嫌いですね。

とりわけ、その本の後ろの方、字が小さすぎて読みにくいところの多くはスルーしてました。

初老の私にとって、字が小さいことは疲労が溜まるのですw

資格試験でテキストを絞るメリット|独学で資格試験

一つのテキストにしぼり、繰り返し読むこと・見ることによって、頭にそのページの数字や図表が作られることがあります。

これはある意味、その部分の勉強においては脳内で「達成」したということでしょう。

あっちこっちに手を広げ過ぎて、どこに何が書いてあったのかわからなくなる状態にもなりやすいです。

テキストを一つに絞る派の人は、これらの重要性を説いておられます。

まったくその通りだと思います。

私も資格試験の期間において、最初と最後は「メイン」で使っているテキストの精読がとても重要だと認識しています。

メインの足りないところを補ったり、「メインだけだとなんか不安」と思う気持ちを抑えるために使用するのです。

資格試験において、覚えたことを脳からクイックに、数値や言葉が出てくるようになるまでは、何度も繰り返しの読み込みや何度も過去問演習によって、記憶を強化していくしかないと思われます。

そして、どこに何が書いてあったのかがわからないことへの対処法は「単純にまだその繰り返しが足らないから」と、付箋やインデックスシールを使うとずいぶんマシになります。

飽き性の人には複数テキストがおすすめ|独学で資格試験

前にも書きましたが教科書は私たちの先生となります。

勉強の初期段階においては、講義を一人の先生からだけ聞くよりかは、いろんな先生から聞いた方が、理解しやすいんではないかと思っています。

そもそも私自身が飽きやすいというのもあります。別の本が気になってしまうこともあります。

無味乾燥な手続や数字を覚えるのが、辛いと思うこともあります。

ですので「ちょっと書いてることがよくわからないから、違う先生(テキスト)からも聞いてみようかな」というスタンスです。

で「ああ、ほんと、他の先生も、メインの先生と同じこと言ってるわ」となって、記憶に定着させるのです。

何度も書いて恐縮ですが、メインテキストは、相性で決めましょう。

直感でしっくりこないなと思ってももったいないからという理由で使い続けるのはやめた方がいいです。時間が無駄になるかもですし、資格試験への挫折になる可能性があるからです。

購入または立ち読みで、自分の性格に合ったものを吟味して選んでくださいね。

私は、宅建士の受験の時でいえば「宅建学院のマンガ宅建塾」と「らくらく宅建塾」を使いました。結構読み込んでクタクタになりました。

それに並行して「日建学院の宅建士基本テキスト」を「サブ」として購入しています。この本は、余白部分にヒントや用語解説があって知識の定着に有効だったと思います。

余談ですが、私は、理屈が判らないときや数字の羅列を覚えるときは、ゴロ合わせで「基礎の基礎を固める」方法を、当初からとっておりました。

とにかくはじめに、ゴロ合わせなどを駆使して、いまいち意味が不明でも声に出して丸暗記してしまうのです。

でも、それを繰り返すうちに、そこから徐々にその対象の言葉に、脳が馴染んて来て理解し始めることになります。

ゴロ合わせについては、先生が考えたテキストに載せてあるものが、しっくりこないこともあります。

「なんだこりゃ?」と思うものもたくさんあります。

そういう時は、自分でアレンジしたり、自作するのをお勧めします。

自作したゴロ合わせは、自分の言葉なので記憶に残りやすいと思います。

まあ、残るまではやっぱり「えっと、このゴロ合わせ、どこの法律の何のことだったっけ?」ということは、資格試験の「あるある」です。

メインの本選びは、条文ベースで構成しているもの、カラフルなもの・白黒のものなどを検討して、最終的にあなたが「これにする!」と選ぶことになります。

モヤモヤを残しながら勉強を進める方が良くないことだと、私は思うのです。

まあ、勉強を進めていけば、結果的にはサブのテキストも、一通り・二通りは読むことになるとは思います。それで違う先生(テキスト)から得た知識が定着すればいいのです。

まとめ|独学で資格試験

私は、複数テキスト使用派です。

(テキストだけでなく無料のユーチューブ講座とか、無料のネットの過去問サイトなんかもお勧めします。世の中には、奇特な方が多数いらっしゃって、まあ一部商売もからんでいるのでしょうけど、無料で良質の情報を提供してくれています)

あとおすすめなこととして、その受けたい資格に「マンガ本」が出版されているなら、それを初めにさらっと読むと、おぼろげながら勉強の筋道がわかりやすいですよ。

その早期の段階で、受けたいと思った資格自体が、ご自分の性格に合わないなら「引き返す」のも選択肢の一つです。

時間とお金がもったいないので、別の資格に切り換えたり他の目標に向かうのが良いと思います。

難関資格において、自由な時間があるように思われていて、実際にはそんなに空いた時間の無い主婦・主夫の人、地方に住んでいて資格予備校まで通うことが出来ない人でも、工夫とガッツで都会で資格予備校に通学している人と、同等程度の得点得ることができると思います!

がんばってください!